Files d’attente interminables devant des distributions de produits alimentaires, témoignages d’étudiants qui sautent des repas… Depuis plusieurs années maintenant, ces images circulent massivement sur les réseaux sociaux et font l’objet de nombreux reportages dans les médias.

En 2019, un drame a suscité l’émoi dans le monde estudiantin. Un jeune étudiant de 22 ans s’est immolé par le feu devant le CROUS de Lyon, car il avait perdu ses aides ainsi que sa bourse en triplant sa deuxième année de licence. Son geste, qui a fait le tour du monde, a mis en lumière les répercussions de la précarité que rencontrent certains jeunes au cours de leurs études. Mais alors la précarité étudiante : phénomène exagéré ou réalité ignorée ? Diplomeo débunke tout ça !

Les idées reçues sur la précarité étudiante

Lorsque l’on évoque les étudiants et leur vie de tous les jours, les préjugés peuvent avoir la vie dure. L’image du jeune insouciant, profitant de la dolce vita universitaire, reste très marquée dans l’imaginaire collectif. « Les étudiants passent leur temps à dormir et à faire la fête, aux frais de la société » ou encore « Être étudiant, c’est la belle vie, pas d’impôts à payer, des vacances à rallonge et des réductions à foison », lit-on parfois dans les commentaires Facebook et TikTok.

En réalité, être étudiant ce n’est pas que des bamboches et vider des pintes jusqu’au petit matin. Eh oui, entre les cours, un job étudiant et une montagne de documents administratifs (pas merci la CAF) couplés au loyer, aux courses, aux fournitures scolaires à payer… Le quotidien est tout de suite moins réjouissant et le budget « tournée générale » est souvent mis de côté.

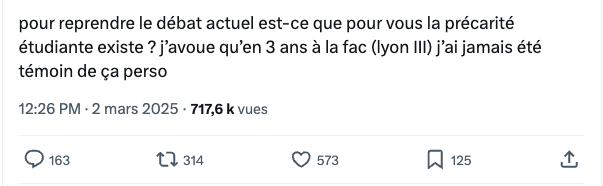

💬 « Je n’ai jamais vu un étudiant comme ça de mes propres yeux, donc ça n’existe pas »

© Capture d'écran X

🧐 Pourquoi ce raisonnement pose problème ? Tout simplement, parce que l’expérience personnelle n’est pas une science exacte. Ce n’est pas parce qu’on ne connaît pas quelqu’un dans cette situation que cela n’existe pas.

La précarité étudiante existe bel et bien et elle est très bien documentée. Selon l’Observatoire de la vie étudiante (OVE), 26 % des étudiants déclarent rencontrer des difficultés importantes, voire très importantes.

De même, selon une récente étude de Linkee, trois étudiants sur quatre vivent avec 100 euros par mois une fois leur loyer payé. Pire encore, pour la moitié d’entre eux, c’est moins de 50 euros pour finir le mois.

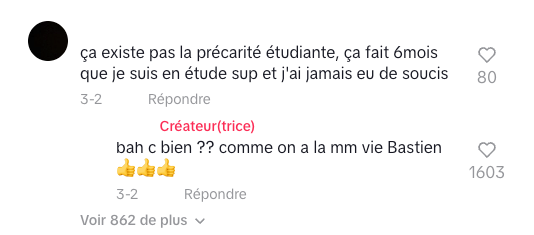

💬 « J’arrive très bien à m’en sortir donc je ne comprends pas ceux qui galèrent »

© Capture d'écran TikTok

🧐 Les étudiants qui s’en sortent, ça existe et c’est tant mieux ! En conclure que c’est la même chose pour tout le monde, c’est un raccourci un peu rapide. Tous les jeunes n’arrivent pas sur les bancs de la fac avec le même jeu de poker : certains tirent un flush royal, tandis que d’autres tirent un 2 et un 7. Comprendre : l’origine sociale ou les inégalités géographiques peuvent plomber les conditions d’études.

Les longues études, qui entraînent souvent des obstacles financiers, creusent l’écart entre ceux qui ont des parents aisés et les autres. Ainsi, selon une étude du Céreq, 55 % des enfants de cadres obtiennent un diplôme de l’enseignement supérieur, contre seulement 11 % des enfants issus de milieux moins favorisés. C’est cette dernière catégorie que l’on retrouve souvent parmi les plus précaires dans le supérieur.

Des bancs de l’école à l’entrée dans la vie active, l’origine sociale plombe encore les inégalités

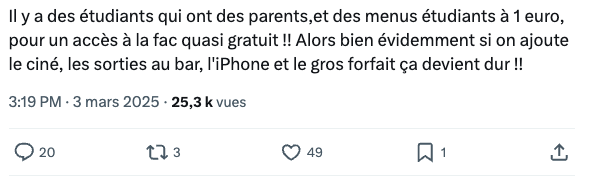

💬 « Les étudiants vivent bien, ils vont au bar et au resto tous les soirs et s’achètent un iPhone dernier cri »

© Capture d'écran X

🧐 Derrière cette vision persistante des étudiants souvent décriée par les plus anciennes générations, la réalité est bien plus contrastée. Si certains étudiants bénéficient effectivement d’un soutien familial plutôt confortable, c’est loin d’être une généralité. Avoir un téléphone portable et un ordinateur reste une nécessité que l’on soit riche ou pauvre.

Par ailleurs, selon la dernière enquête de l’association Cop1 — Solidarités Étudiantes, 37 % des étudiants se privent « souvent ou de temps en temps » des repas, tandis qu’un étudiant sur cinq a régulièrement recours à l’aide alimentaire. Bref, tout le monde n’est pas logé à la même enseigne.

« Beaucoup d’étudiants pensent s’en sortir seuls ou d’autres en ont plus besoin », juge le président de l’association Cop1. « Nous essayons de lever ce tabou en montrant que demander de l’aide n’est pas une honte », poursuit-il.

💬 « La précarité étudiante, c’est parce qu’on ne sait pas gérer son argent »

© Capture d'écran Facebook

🧐 Encore un commentaire dont les étudiants concernés se seraient bien passés. Variantes : « Ils dépensent tout dans leur smartphone et en livraisons Uber Eats » ou bien « Quand j’avais leur âge, je n’avais pas de problème ». Oui, mais Nicole, on n’est plus dans les années 1970, le coût de la vie a explosé en 50 ans. Il suffit de comparer avec le prix d’un abonnement mensuel des transports en commun à Paris. En 1975, il coûtait environ 10 francs (6,10 €) et aujourd’hui le prix de la carte Navigo imagin’R est à plus de 30 euros mensuels.

Par ailleurs, selon l’INSEE, le prix des loyers a plus que doublé et a été multiplié par 2,6 entre 2000 et 2022. Sans parler de l’alimentation et des frais universitaires. Alors oui, savoir gérer son budget, c’est nécessaire, mais quand il ne reste plus grand-chose après avoir payé le loyer, la question n’est plus de savoir si on dépense bien son argent… mais s’il en reste assez pour se sustenter jusqu’à la fin du mois.

💬 « Ils n’ont qu’à travailler pour financer leurs études et tout ira bien »

© Capture d'écran X

🧐 C’était peut-être vrai, jadis. Aujourd’hui, il serait naïf de croire qu’un job étudiant est une baguette magique qui règle tous les problèmes. Ce sont les étudiants eux-mêmes qui en parlent le mieux. « Je travaille tous les jours à côté de mes cours, je cumule deux jobs étudiants : l’aide au devoir et le service civique à temps partiel », explique une étudiante en licence à l’université Paris 8 Saint-Denis. « Ce n’est pas suffisant pour assumer mon loyer et toutes mes dépenses mensuelles, donc j’ai recours à l’aide alimentaire toutes les semaines », ajoute-t-elle

Il y a aussi un autre détail qui est parfois négligé : travailler en plus de ses études, c’est aussi sacrifier du temps pour se concentrer sur ses cours et rendre ses devoirs. « Avec le travail à côté des cours, je suis très souvent fatiguée, je dors peu et j’ai beaucoup moins d’énergie. En plus de ça, je n’ai pas trop de moments pour me reposer ou pour aller faire mes courses », confie l’étudiante de Paris 8.

« Beaucoup de personnes en précarité viennent aux distributions de notre association », renchérit le président de l’asso Cop1 à Diplomeo. « Ce sont souvent des travailleurs en CDI à temps plein avec des revenus fixes et stables, mais qui n’arrivent pas à s’en sortir financièrement ». Croire que travailler peut tout résoudre revient à penser que le café instantané de la machine à la cafet’ va être efficace après une nuit blanche. Spoiler : non.

💬 « Pourquoi leurs parents ne les aident pas ? »

© Capture d'écran TikTok

🧐 El famoso « va voir tes parents et arrête de nous embêter ». Pourquoi ça coince comme argument ? Loin des idées reçues auxquelles les internautes semblent croire dur comme fer, la réalité est bien plus complexe. Selon une étude de l’INSEE publiée en mars 2024, 77 % des étudiants reçoivent une aide financière de leurs parents, mais ce montant diffère selon les revenus.

D’autre part, il existe aussi une catégorie d’étudiants qui ne sont pas éligible à la bourse sur critères sociaux, non pas parce qu’ils roulent sur l’or, mais parce que les revenus de leurs aînés dépassent de peu le seuil de revenus. Entre les impôts, les charges et parfois une situation économique précaire, même si les parents gagnent un peu, cela ne veut pas dire qu’ils peuvent facilement aider.

Sans oublier que d’autres, plus malchanceux, ont aussi perdu leurs proches. La précarité ne se résume donc pas à une question de choix ou de gestion des finances, mais à des réalités tragiques et parfois invisibles.

👉 Non, la précarité étudiante n’est pas un mythe. Elle est bien réelle et elle touche de nombreux jeunes en France.