L’ascenseur social en panne. Le système scolaire français ne permet pas à tous les jeunes d’avoir les mêmes chances de réussite et d’acquérir les mêmes diplômes pour entrer de façon égale dans le monde du travail. En cause : l’origine sociale, qui pèse lourd dans les parcours scolaires et jusque dans l’insertion professionnelle.

C’est le résultat “sans appel” de l'enquête “Génération” du Céreq (Centre d’études et de recherche sur les qualifications), publiée mardi 10 octobre. Réalisée à la demande de France Stratégie (organisme rattaché à Matignon), cette étude a analysé les trois premières années de la vie active de 25 000 jeunes, entre 2017 et 2020.

Il en ressort que le niveau et le type de diplôme, la rapidité d’insertionprofessionnelle et les caractéristiques de l'emploi “diffèrent nettement” selon le milieu social.

Un tiers des enfants d’origine sociale modeste n’a pas le bac

Alors que les non-bacheliers font figure d’exception parmi les enfants de cadres (5% d’entre eux ne décrochant pas ce diplôme), plus d’un tiers des enfants des ménages les plus modestes ne sont pas bacheliers à la sortie du système éducatif, apprend-on.

Un écart dans la réussite scolaire qui se ressent dès l’école primaire, où “les enfants les plus modestes obtiennent de moins bons résultats que les enfants de cadres”, peut-on lire. Plus tard, les élèves les plus modestes sont “moins souvent orientés en troisième générale et inscrits plus fréquemment dans des filières par défaut”, explique encore l’étude. Les plus défavorisés connaissent dès lors des “parcours plus difficiles dans l’enseignement secondaire”.

Plusieurs facteurs expliquent ce phénomène. Dans un contexte de “tradition élitiste de l’école”, certains jeunes sont conditionnés par leur origine sociale. Ce qui les pousse à pratiquer une “auto-sélection”, dans leurs choix d’orientation. Ils peuvent ainsi se retrouver à renoncer à certaines formations. S’ajoute à cette “ségrégation scolaire” une “diversité des conditions d’enseignement”, selon les établissements (certains établissements du secondaire préparent particulièrement leurs élèves aux classes préparatoires pour les grandes écoles par exemple) . Cela crée, de fait, un déséquilibre dans l’accès aux informations, souligne l’étude.

88 % des enfants favorisés accèdent à l’enseignement supérieur

Dans ce contexte, les plus défavorisés sont logiquement moins nombreux que les autres à poursuivre leurs études. 88% des enfants de deux parents cadres accèdent à l’enseignement supérieur, contre à peine plus de 40% des enfants de ménages plus défavorisés.

une contrainte pour accéder à l’enseignement supérieur en France

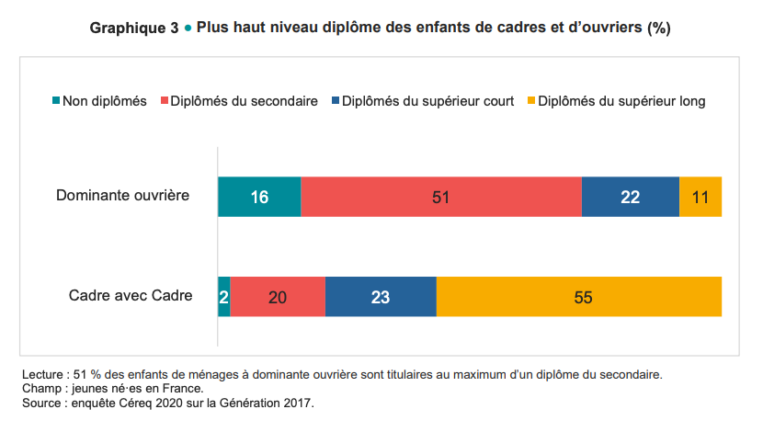

Pour les longues études, qui induisent certains obstacles financiers, l’écart se creuse encore plus. 55% des enfants de deux cadres deviennent diplômés de l’enseignement supérieur long, contre 11% des enfants issus de familles à dominante ouvrière. Ces derniers n’accèdent quasiment pas aux filières les plus prestigieuses et les plus sélectives du supérieur, comme les grandes écoles ou les doctorats.

Dans la vie active : plus de chômage et moins de qualifications pour les plus modestes

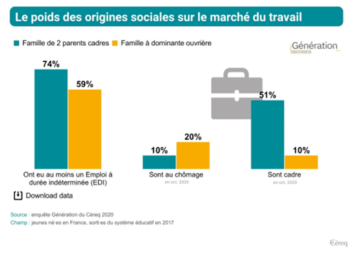

De la même manière que pour l’accès aux études supérieures, l’insertion professionnelle des jeunes est très différente selon le milieu social d’origine, poursuit l’étude. Trois ans après leur entrée dans la vie active, les jeunes d’origine modeste sont deux fois plus au chômage que ceux issus d’une famille de cadres et sont moins souvent dans des emplois à durée indéterminée, apprend-on.

51% des jeunes dont les parents sont cadres le sont à leur à leur tour contre 10% pour les enfants issus de familles ouvrières. À noter qu’à niveau et diplômes égaux dans une même filière, les différences selon l’origine sociale s’estompent mais ne disparaissent pas. Après trois ans sur le marché du travail, une personne issue d’une famille de CSP+ a 50% de chances de plus d’être cadre qu’un enfant d’origine employée, souligne l’étude.

L’alternance, une piste pour atténuer les inégalités sociales ?

Ces chiffres peu encourageants ne sont pour autant pas une fatalité. Une méthode de formation a retenu l’attention de cette étude : l’alternance. Ce mode de formation, désormais plébiscité dans les grandes écoles, a un effet positif sur l’insertion sur le marché du travail.

Les jeunes issus d’une famille à dominante ouvrière ont 21% de chances en plus d’accès à un emploi à durée indéterminée lorsqu’ils ont suivi une formation en alternance. Cette augmentation n’est que de 10 points pour les enfants de parents cadres. Un effet positif qui persiste trois ans après leur entrée sur le marché du travail. 84% des jeunes de familles d’ouvrier passés par l’alternance sont en emploi, contre 75% de ceux issus de la voie scolaire.

L’alternance semble donc atténuer les écarts entre origines sociales. A condition, bien sûr, que les jeunes parviennent à décrocher un contrat, rester jusqu’à la fin de la formation et obtenir leur diplôme.