Les diplômés français se démarquent. Avec 49,4 % de diplômés de l’enseignement supérieur chez les 25-34 ans, contre 45,6 % en moyenne pour l’ensemble des pays de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques), la France sort du lot.

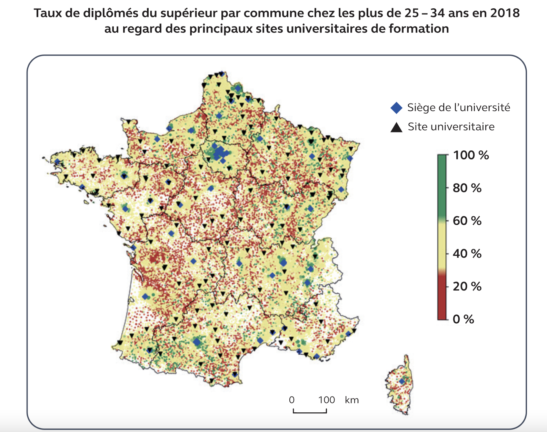

Pourtant, selon un rapport publié par la Cour des comptes ce mardi 7 février, tous les territoires de l’Hexagone ne bénéficient pas de la même offre de formation. En effet, le taux de diplômés s’observe davantage dans les grandes villes de France et baisse au fur et à mesure qu’on s’en éloigne. Mais, la zone géographique n’est pas la seule entrave à l’accès aux études supérieures.

Les provenances sociales et géographiques à l’origine des inégalités d’accès à la formation

Un aménagement des territoires est essentiel pour réduire les inégalités d’accès à l’enseignement supérieur. C’est la raison pour laquelle 150 antennes universitaires ont été créées, dans le but de faciliter l’accès à la formation dans certains territoires français. Ces sites universitaires comptent près de 91 000 étudiants, dont près d’un tiers en IUT (Institut universitaire de technologie).

Néanmoins, les moyens déployés pour rapprocher la formation universitaire de chaque ville de l’Hexagone ne sont pas suffisants, puisque la Cour des comptes constate que le taux de diplômés décroît en dehors des grandes métropoles.

©Cour des comptes, d’après les données de l’Insee

Et ce n’est pas tout ! Le lieu géographique n’est pas la cause majeure de ces disparités. En réalité, c’est l’origine sociale qui contraint davantage l’accès des étudiants aux études supérieures.

D’après le rapport de la Cour des comptes, 77 % des enfants de cadres, de professions intermédiaires ou d’indépendants ont suivi ou suivent une formation dans le supérieur, alors que ceux issus de familles d’ouvriers ou d’employés ne représentent que 52 %, soit 1,5 fois moins. Ces taux concernent les jeunes âgés de 20 à 24 ans.

Par conséquent, aussi bien la zone géographique que le milieu social ont des répercussions sur les choix d’orientation faits par les jeunes Français. Toujours selon le rapport de la Cour des comptes, les étudiants d’origine sociale défavorisée optent principalement pour des études courtes, contrairement à ceux d’une classe sociale plus favorisée, qui intègrent essentiellement de grandes écoles.

Les campus connectés, créés en 2019 pour faciliter l’enseignement à distance et mieux accompagner les jeunes dans leurs études supérieures, ne résolvent pas non plus le problème. Sur plus de cent campus ouverts, seulement huit accueillent aujourd’hui une vingtaine d’étudiants.

Les universités confrontées à des disparités économiques

Les établissements des villes éloignées des grandes métropoles connaissent une problématique majeure : le financement. Même si, chaque année, les collectivités territoriales versent 1,5 million d’euros aux universités pour leur permettre de réaliser leurs projets, les régions, elles, ne suivent pas.

Pourtant cheffes de file territoriales en matière d’enseignement supérieur depuis la loi NOTRe (nouvelle organisation territoriale de la République), elles mènent leurs propres politiques, sans se coordonner avec les collectivités financeuses d’un même territoire.

Ce manque de coordination engendre une mauvaise répartition des subventions à travers les structures du supérieur, empêchant ainsi nombre d’entre elles de développer leurs cursus et d’attirer plus d’étudiants. De fait, selon le rapport de la Cour des comptes, les plus petites antennes universitaires présentent un taux de poursuite d’études plus faible que celui des universités mères, faute de variété en matière de disciplines.

Le ministère chargé de l’enseignement supérieur devrait à présent revoir son organisation, afin de prendre davantage en considération les spécificités territoriales de chaque université. Enfin, des mesures d’aménagement pourraient être mises en place d’ici la rentrée 2025 pour améliorer les conditions d’accès à la formation dans l’ensemble du territoire français.