La situation des mathématiques dans l’Hexagone demeure préoccupante. Enseignants-chercheurs, professeurs du secondaire et de l’enseignement supérieur, maîtres-conférenciers, associations scientifiques… tous les acteurs lancent un cri du cœur sur la position délicate dans laquelle se trouvent les mathématiques.

À l’occasion d’une conférence sur la place de la matière en France en septembre dernier, Alain Cadix, délégué aux compétences et à la formation de l’Académie des technologies, a dressé un bilan sans équivoque. Selon lui, la baisse de niveau des élèves se confirme dès l’école primaire, avec des situations de décrochage importantes, qui se révèlent de plus en plus alarmantes au fil de la scolarité. Un constat confirmé par l’enquête internationale TIMSS. Le dernier indicateur montre que les élèves français sont classés derniers des pays de l’Union européenne en mathématiques.

La réforme du lycée et du bac, initiée en 2019 par l’ancien ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui s’est soldée par la suppression de la discipline dans le tronc commun en filière générale, a jeté de l’huile sur le feu.

Le tronc commun au lycée ou l’arbre qui cache la forêt ?

C’était attendu par la communauté éducative. Le ministère de l’Éducation nationale a rétropédalé, en rétablissant les mathématiques en classe de première générale. Cette décision, effective dès la rentrée 2023, fait suite à la mise en place d’une option facultative en 2022. Cet enseignement, à raison d’une heure et demie par semaine, est de nouveau obligatoire pour les élèves de 1ère qui ne suivent pas la spécialité maths. Mais le rétablissement de la discipline pour tous, aussi louable soit-il, s’avère inéquitable pour certains élèves.

« Ce n’est pas du tronc commun. Il y a une espèce de cache-misère qui traduit une contrainte d’emploi du temps, avec un cours en plus pour ceux qui n’ont pas pris la spé maths », fustige Mélanie Guenais, vice-présidente de la Société mathématique de France, coordinatrice du collectif Maths&sciences et maître de conférences en mathématiques à l’université Paris-Saclay. « Aucune autre discipline n’a qu’une heure et demie », renchérit-elle. « Cela signifie qu’on voit les élèves une fois par semaine, pour pratiquer une discipline cumulative. C’est presque illusoire de penser que l’on va pouvoir progresser dans ces conditions ».

Mélanie Guenais n’est pas la seule à juger que ce « maigre » enseignement va résorber les difficultés éventuelles des lycéens dans la discipline. « L’horaire et le programme de cet enseignement ne permettent pas de suivre de manière satisfaisante des notions mathématiques. C’est une moindre part et c’est quelque chose que nous dénonçons », affirme Claire Piolti-Lamorthe, enseignante en collège et présidente de l’Association des professeurs de mathématiques de l’enseignement public (APMEP).

Selon le ministère de l’Éducation nationale, ce module vise à« consolider la culture mathématique de tous les élèves et leur assurer le socle de connaissances et de compétences (…) quel que soit le parcours de formation qu’ils choisiront par la suite ». Ce que l’APMEP réfute. « Pour nous, il n’est pas possible de suivre l’option maths complémentaires en terminale avec ces 1 h 30, par exemple », explique sa présidente. « Et même avec les maths complémentaires et l’enseignement de tronc commun, cela n’est guère suffisant pour ceux qui auront besoin de maths dans les études supérieures ».

Claire Piolti-Lamorthe est aussi intervenante à l’INSPE [Institut national supérieur du professorat et de l’éducation] de l’académie de Lyon. Elle fait part de sa crainte pour les élèves qui seraient tentés de croire qu’ils auront un bagage nécessaire dans le supérieur, sans choisir la spécialité mathématiques. « Nous sommes inquiets pour ces profils qui arrivent dans le supérieur et qui n’ont pas fait les mathématiques nécessaires afin d’être à l’aise avec les enseignements post-bac », admet-elle. « Pas seulement dans les filières scientifiques, mais aussi pour des études de gestion, commerce ou sociologie où il y a des maths ». Les enseignants de l’association estiment que l’introduction de cet enseignement de 1 h 30 ajoute de la confusion à celle qui est déjà existante dans les parcours. « Il y a une problématique pour un certain nombre d’élèves qui ont du mal à faire des choix, car l’information qui leur est donnée n’est pas claire », s’inquiète la présidente de l’APMEP.

Les mathématiques : vecteur d’angoisse chez les élèves

La spécialité mathématique qui n’est pas pour autant abandonnée par les élèves. Lycéenne de première générale dans l’académie de Paris, Leïla, 16 ans, a opté pour un trio de spécialités diversifié : les mathématiques, les sciences économiques et sociales (SES) et l’histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques (HGGSP). « En mathématiques, la spé est intéressante : pour le moment ce sont des chapitres familiers, le produit scalaire et la factorisation de second et de troisième degré », précise-t-elle.

Mais dans son entourage scolaire, le goût de la discipline ne fait pas l’unanimité. La tentation de jeter l’éponge est grande et lui traverse régulièrement l’esprit. « Les gens de mon lycée n’apprécient pas les mathématiques, car ils ne comprennent pas vraiment les explications des enseignants et trouvent la matière compliquée », confie-t-elle. « Dans ma classe, beaucoup songent déjà à abandonner la spé maths l’année prochaine ». Selon elle, les méthodes d’enseignement sont à revoir et certains de ses camarades ne se retrouvent pas. « Je trouve que les professeurs expliquent mal. Depuis le collège, j’en ai eu que deux qui étaient mieux que les autres. Malgré ça, il fallait quand même que je demande de l’aide à la maison pour comprendre certaines choses », indique Leïla.

« Ce qui est aggravé par le système, c’est de montrer les maths comme une discipline élitiste », Mélanie Guenais, vice-présidente de la société mathématique de France

Abandon de la spécialité, enseignements jugés trop complexes, difficulté à suivre les explications des professeurs… En ce sens, peut-on se demander si les élèves sont réfractaires à la matière ? « C’est une vaste question », reconnaît Claire-Piolti Lamorthe. « Les élèves actuels ont des compétences que mes élèves n’avaient pas il y a 20 ans, car on a changé les façons d’enseigner », poursuit-elle. « Ils doivent élaborer des stratégies, ce qui est plus ardu. Puis, les horaires contraignants en début de matinée ou en fin de journée ajoutent du grain à moudre, ce qui est difficile pour les élèves ». Pour la vice-présidente de la Société mathématique de France, « on ne peut pas dire qu’il y a un désamour ». Faire le lien entre la discipline et le manque d’attractivité pour les élèves est, selon elle, un « préjugé » qui peut s’avérer pernicieux. « Quand on fait des enquêtes sur le sujet, la discipline angoisse plus que les autres, c’est vrai, mais le désamour n’est pas avéré », indique Mélanie Guenais. « Il faut travailler l’image et rendre les mathématiques accessibles, montrer que la discipline est ouverte et qu’on ne se sent pas exclu » poursuit-elle. « Ce qui est aggravé par le système, c’est de montrer les maths comme une discipline élitiste ».

Orientation et baisse de niveau : des situations de malen π ?

Le manque d’appétence et l’aversion de certains élèves envers la discipline ont évidemment une incidence sur les choix d’orientation. Les écoles d’ingénieurs, sans surprise, sont celles qui préconisent davantage une doublette scientifique maths-physique en terminale, pour que les bacheliers ne soient pas pénalisés dans leurs études supérieures. « Les fondamentaux, ce sont les bases que les étudiants ont pu voir en spé mathématiques en première et en terminale », soutient Marie-Noémie Thai, enseignante de mathématiques et coordinatrice des enseignements du cycle licence à l’école supérieure d’ingénieurs Léonard-de-Vinci (ESILV). « La logique et le raisonnement sont primordiaux en école d’ingénieurs, tout comme la maîtrise de la partie calculatoire ».

Si les effectifs d’élèves qui font le choix de prendre deux spécialités scientifiques — le plus souvent maths-physique — comme dans l’ancien baccalauréat scientifique restent stables, le nombre d’élèves à profil scientifique qui suivent 6 h de mathématiques par semaine ou plus a « diminué de moitié », selonune tribune du collectif Maths & Sciences. De même, 23 % des apprenants ne suivent que 3 heures de maths par semaine et 6 % n’en font plus du tout.

L’affaiblissement du vivier mathématique au lycée est palpable et se ressent dans les études post-bac. « Évidemment, le niveau des étudiants a baissé depuis la réforme et le constat est général », déplore l’enseignante à l’ESILV. « C’est inquiétant pour les écoles d’ingénieurs, car on leur demande de développer le sens critique, de prendre du recul et de réfléchir différemment. On prend plus de temps à leur faire, car les étudiants ne l’ont pas fait au lycée », renchérit-elle.

Marie-Noémie Thai ne jette pas non plus la pierre aux élèves. Être sommé de faire des choix à l’âge de 16 ans, dès l’année de seconde, est selon elle trop prématuré. « Ils sont trop jeunes et ne se rendent pas compte des conséquences que cela engendre pour la suite de leurs études », remarque-t-elle. « Certains se disent que les maths ce n’est pas pour eux, mais ils en auront besoin pour exercer leur futur métier. Au bout d’un moment, il est plus difficile de revenir en arrière », constate la coordinatrice du cycle licence.

Échec et maths pour les filles et les élèves défavorisés

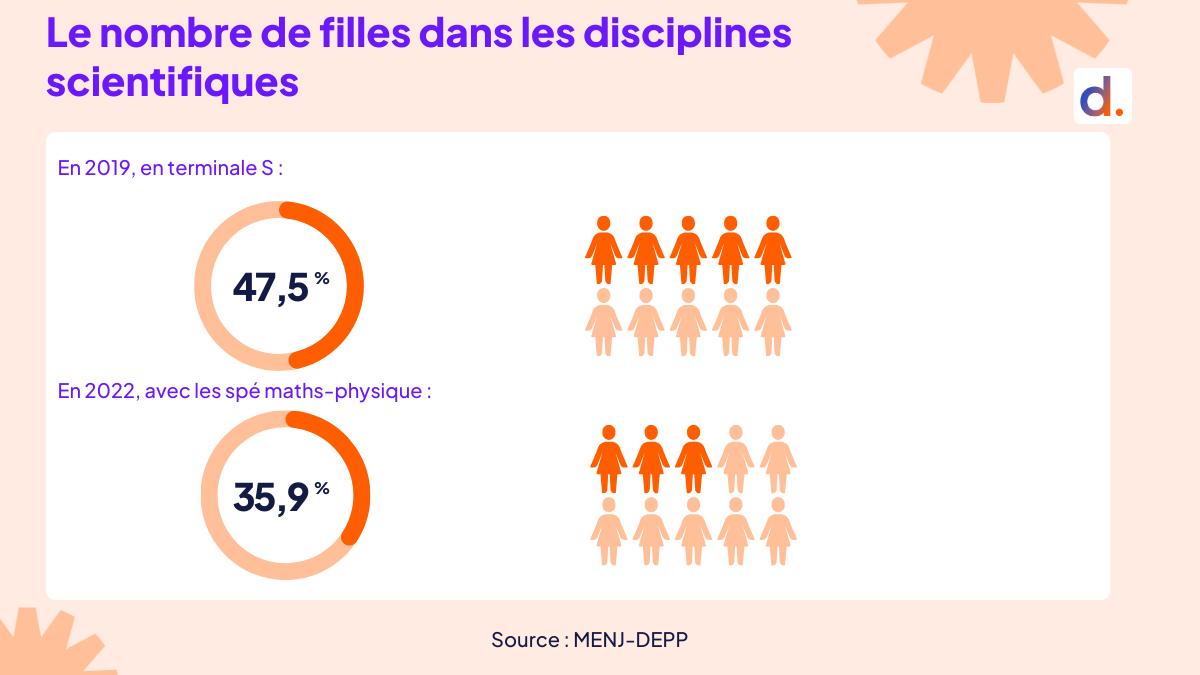

L’équation mathématique s’est avérée complexe pour certains élèves et particulièrement pour les jeunes filles. Selon les notes de la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP), avant la réforme du bac en 2019, en terminale scientifique, 94 522 lycéennes suivaient 6 h de maths hebdomadaires (ou plus). Deux ans plus tard, elles ne sont plus que 36 419 dans ce cas, soit une diminution de 61 %. À la rentrée 2022, une maigre remontée s’opère, avec 39 502 apprenantes. Une tendance perceptible dès la classe de 1ère : 15,8 % des filles optent pour une triplette scientifique — maths, physique, sciences de l’ingénieur — et 35,9 % pour les mathématiques et la physique-chimie l’année suivante.

« Il y a un retour en arrière qui est absolument historique sur les conditions d’accès aux filières scientifiques pour les filles », Mélanie Guenais

© Diplomeo

« Il y a un retour en arrière qui est absolument historique sur les conditions d’accès aux filières scientifiques pour les filles », martèle Mélanie Guenais. « Cette baisse induit qu’on est revenu dans les années 1970 en termes d’effectifs, alors qu’il y a deux fois plus d’élèves qui passent le bac aujourd’hui ». Selon elle, la baisse du nombre de lycéennes dans les disciplines scientifiques s’explique par le fait que la terminale S était plus généraliste et autrefois considérée comme la voie royale pour accéder à un grand nombre de formations post-bac.

Depuis la réforme, les filles qui ont un profil plus généraliste vont opter pour des enseignements de spécialité variés. Combiné à cela, les élèves sont davantage susceptibles d’être plus exigeantes avec elles-mêmes, de douter, d’avoir moins confiance en elles et de se dire qu’elles ne vont avoir de bons résultats.

L’APMEP réfléchit à des actions pour limiter ce phénomène qui crispe la communauté éducative. « En classe, beaucoup de filles vont moins oser prendre la parole. Pour ne pas les mettre en difficulté, on va moins insister », révèle Claire-Piolti Lamorthe, avant d’ajouter que le comportement des professionnels est révélateur dans le traitement entre les filles et les garçons. « Parfois, cela peut être des gestes implicites de la part d’enseignants et cela demande de faire l’effort de se regarder faire », ajoute-t-elle. « C’est un problème majeur dans la société et on essaye d’agir ». L’association est partenaire du collectif Femmes et mathématiques : un réseau qui promeut la parité dans les métiers liés à la discipline et qui encourage les collégiennes et les lycéennes à oser se lancer dans des études mathématiques et scientifiques.

« La réforme du bac, c’est un peu un tsunami et c’est dans les vagues secondaires que l’on va observer les impacts », Mélanie Guenais

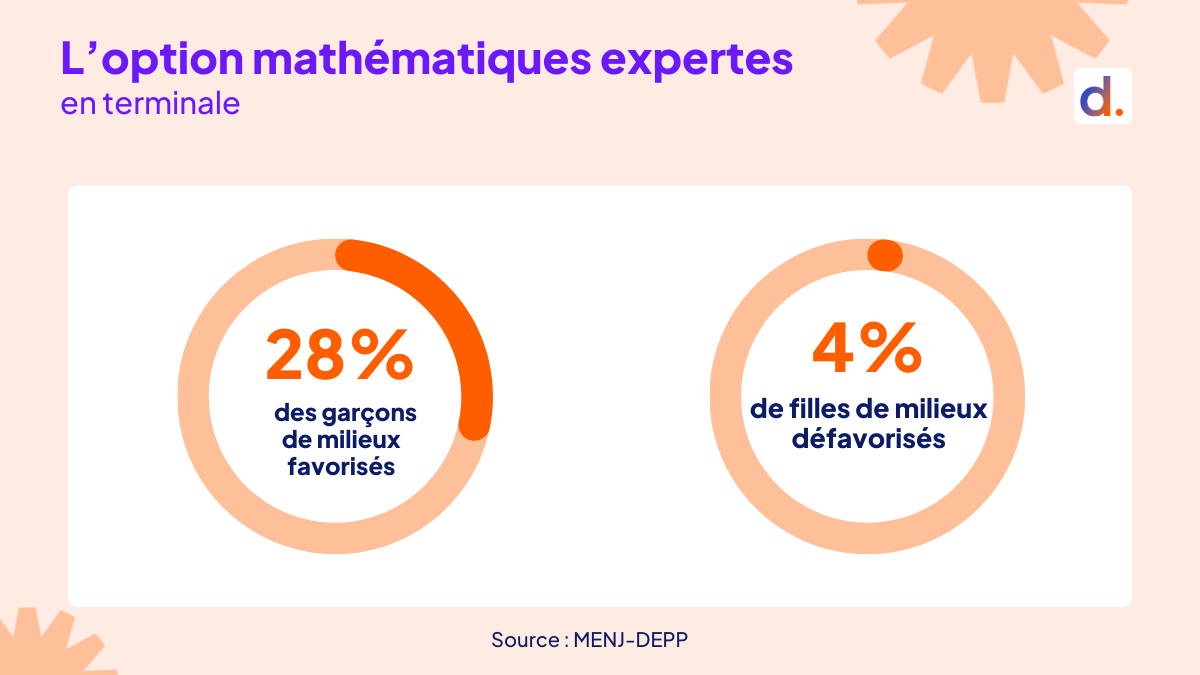

Outre la gent féminine, les élèves issus de familles sociales aisées font de l’ombre à leurs camarades plus défavorisés. Ces derniers s’auto-censurent et n’osent pas aller vers les mathématiques, par peur de rester sur le fil. Par conséquent, la réforme du bac est le théâtre de marqueurs sociaux importants. « Aujourd’hui, près de deux élèves sur trois d’origine très favorisée suivent la spécialité mathématiques en terminale, contre moins de la moitié pour les élèves d’origine défavorisée », révèle le collectif Maths&Sciences.

L’écart est plus flagrant lors du choix de l’option mathématiques expertes en terminale générale. Quand 28 % des garçons issus de milieux sociaux favorisés suivent la matière, les filles issues de familles modestes ne sont que 4 % à opter pour cet enseignement facultatif de trois heures par semaine. « La réforme du bac, c’est un peu un tsunami et c’est dans les vagues secondaires que l’on va observer les impacts », avertit Mélanie Guenais.

© Diplomeo

La maître-conférence de l’université Paris-Saclay préconise plusieurs pistes pour que les mathématiques reviennent sur le devant de la scène. « La meilleure solution, en attendant de voir comment ça évolue, c’est de remettre des maths obligatoires pour tous, mais adaptées au profil des élèves ».

Concrètement, cela se traduit par un enseignement de tronc commun qui ne soit pas en concurrence avec la spé mathématiques. « Il faut mettre les disciplines de façon plus équilibrée, sans réduction des heures pour ne pas créer de concurrence déloyale », soutient-elle. « Entre 2 h ou 4 h de maths, le choix est vite fait pour l’élève. Avoir 4 h d’enseignement scientifique polyvalent pour les uns et 4 h de sciences avancées pour les autres, serait plus adapté ».

De plus, l’abandon de la troisième spécialité en terminale est une épée de Damoclès pour les filles et les élèves défavorisés. « C’est un vrai frein à la polyvalence », selon elle. « J’entends beaucoup, chez les jeunes filles, des profils en première qui aiment bien la physique et les SES. Elles sont coincées, car elles prennent maths, physique et SES en 1ère et abandonnent une discipline qu’elles apprécient en terminale ». Mélanie Guenais, mais aussi les spécialistes sur la question, observent la contrainte importante lorsqu’on choisit les matières scientifiques au lycée. La société mathématique de France recommande donc un maintien de la troisième spécialité en terminale et un rééquilibrage des maths et des sciences pour tous.

En école de commerce, les calculs ne sont pas bons

Dans l’enseignement supérieur aussi, le compte n’y est pas. À l’instar des écoles d’ingé, certaines business schools n’imposent pas d’avoir suivi la spé mathématiques au lycée. « Nous n’avons pas de prérequis. Tous les bacheliers peuvent intégrer notre école », précise Stephan Silvestre, enseignant-chercheur et responsable du département mathématiques à Paris School of Business (PSB). De fait, nombreux sont les étudiants qui n’ont pas résolu de problèmes depuis la seconde. « Comme il n’y avait plus de mathématiques dans le tronc commun ces deux dernières années pour les élèves, cela a eu une incidence sur le niveau », souligne-t-il.

« J’ai toujours eu des lacunes en maths, dès le lycée. Il y a aussi beaucoup de choses qu’on voit en cours dont on ne comprend pas très bien l’intérêt, comme les matrices et les intégrales », confie Zoé, étudiante en première année de Programme Grande École (PGE) à Montpellier Business School. Avant d’intégrer la business school du sud de la France, cette dernière a difficilement suivi la discipline lors de ses deux années de classe préparatoire. « Les statistiques, c’est le seul chapitre que j’ai trouvé intéressant d’aborder en prépa », admet-elle.

Contrairement à Zoé qui ne fait plus de maths dans le cadre de son PGE, certains programmes ne sont pas pour autant dépourvus de mathématiques en école de commerce. « La finance de marché ou d’entreprise sont les filières plus pointues en maths et, juste derrière, la comptabilité et le marketing », explique Stephan Silvestre. « La première question que je pose aux étudiants c’est pour leur demander s’ils ont fait des maths au lycée et la moitié de la classe ne lève pas la main », ajoute-t-il. « On sait qu’avec eux, ce sera difficile de mener à bien le programme. Les taux de réussite aux épreuves, eux aussi, se sont nettement dégradés ces dernières années ».

Pour Taoufik Bouraoui, directeur du MSc International Finance à Rennes School of Business, les apprenants français n’ont pas les mêmes automatismes que les étudiants étrangers. Des disparités qui, selon lui, sont dûes à l’apprentissage des mathématiques dès le premier degré, au moment où les élèves assimilent ces mêmes automatismes en mathématiques. Bien qu’il réponde volontiers aux interrogations de ses étudiants, il est parfois circonspect. « Même si nous n’avons pas de cours de maths à proprement parler, nous faisons des mathématiques financières. Sans ce bagage, il n’est pas envisageable d’être à l’aise en finance », prévient-il.

« Si on arrive à bien comprendre les maths, on peut comprendre toutes les autres disciplines, tandis que l’inverse est impossible », Taoufik Bouraoui, directeur du MSc International Finance à Rennes School of Business

Loin de laisser leurs étudiants sur le carreau, les écoles de commerce proposent des sessions remises à niveau pour qu’ils puissent se réconcilier avec les fondamentaux. « J’ai mis en place un nouveau module, pour les premières années, un séminaire d’une vingtaine d’heures qui va reprendre les notions de 1ère », précise Stephan Silvestre. « Pour ceux qui ont échoué aux examens, on propose des séminaires en fin d’année ».

@stempowher Le musée des mathématiques à Paris (5ème) Super exposition pour comprendre comment les #mathématiques s’appliquent dans notre quotidien ! Point positif : Musée qui met autant en avant les femmes que les hommes ! Et oui, il existe aussi des mathématiciennes incroyables ! Adresse : Maison Poincaré : 11 rue Pierre et Marie Curie, 75005 Paris Tarifs : 10 euros #museeparis#maisonpoincaré#museedesmathematiques#stempowher#ideedesortie#activite#iledefrance♬ Little Things — Adrian Berenguer

À Paris, un musée des mathématiques a ouvert ses portes en septembre 2023 à la Maison Poincaré. Son objectif ? Développer l’appétence des mathématiques pour tous.

Si la discipline reflète des réticences de la part des élèves, il faut avoir en tête que les mathématiques sont au cœur de la société civile et restent indispensables dans notre quotidien. « La culture scientifique fait partie de la culture commune. On l’a vu avec le Covid, l’écologie, l’intelligence artificielle et tous les grands enjeux actuels », indique Claire Piolti-Lamorthe. « Cela nécessite d’avoir un bagage de connaissances en mathématiques important pour comprendre les infos données », ajoute-t-elle. « Je dis toujours à mes élèves : si on arrive à bien comprendre les maths, on peut comprendre toutes les autres disciplines, tandis que l’inverse est impossible », certifie Taoufik Bouraoui.