Dans l’enseignement secondaire, les mathématiques ont connu cette année de multiples rebondissements. En mai dernier, l’ancien ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, souhaitait rétablir la discipline dans le tronc commun et l’intégrer à l’enseignement scientifique. Un mois après le début de la rentrée scolaire, où en est-on ?

Le président de la République Emmanuel Macron avait confirmé, le 2 juin dernier, que les mathématiques seraient bien de retour dans le tronc commun au lycée, à raison d’une heure et demie hebdomadaire. « Il y aura toujours la spécialité maths, mais il y aura la possibilité offerte à tous les élèves de choisir, hors de la spécialité, l’heure et demie de mathématiques qui avait été sortie du tronc commun », expliquait-il.

Peu d’élèves suivent l’option mathématiques en première

L’option mathématiques en classe de première a donc été mise en place à la rentrée 2022, après une annonce très tardive du gouvernement. Les lycées ont dû s’organiser à la hâte, afin que tout soit prêt pour septembre. « Nous avons des retours qui sont parcellaires, mais ce qui ressort, c’est que les situations sont très diverses suivant les établissements », indique Claire Piolti-Lamorthe, présidente de l’APMEP (Association des professeurs de mathématiques de l’enseignement public) et enseignante en collège et à l’INSPE de Lyon.

Selon elle, il y a des établissements où très peu de jeunes suivent l’option. Au sein d’un lycée, ils se comptent parfois sur les doigts d’une main. « Les établissements ont été obligés d’ouvrir cette option, même quand il n’y avait que 4 ou 5 élèves. Ils l’ont quand même ouverte, car ils ont souvent eu des dotations pour ça ».

Pour la communauté éducative, cela n’a rien de surprenant. La présidente de l’APMEP précise que plusieurs « phénomènes » expliquent que peu d’élèves aient choisi l’option de première. Avec une annonce tardive — en juin dernier —, les secondes avaient déjà choisi leurs spécialités, le conseil de classe du troisième trimestre étant passé, proposer cette option subito presto aux familles fut complexe. « Ça a souvent été envoyé par mail, ce qui fait que ce sont souvent les familles qui ont poussé les élèves à choisir l’option », précise Claire Piolti-Lamorthe.

Une autre raison évidente qui traduit un faible effectif d’élèves inscrits en option, c’est le nombre d’entre eux qui ont choisi les mathématiques comme enseignement de spécialité. Si le ministère de l’Éducation nationale attend encore les chiffres définitifs, ceux de l’année scolaire 2021-2022 indiquent que les maths étaient en tête parmi les spécialités les plus plébiscitées par les lycéens. 142.000 candidats étaient inscrits en spé Mathématiques, derrière les Sciences économiques et Sociales (SES) et l’Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques (HGGSP).

Pour la présidente de l’asso des enseignants de maths du second degré, il est donc compréhensible que les élèves ne se soient pas bousculés : « Dans les établissements pour lesquels il y aurait beaucoup d’élèves en spé mathématiques, l’option n’étant pas ouverte pour eux, il allait y avoir forcément moins d’élèves qui choisiraient l’option ».

Une option insuffisante pour une poursuite d’études post-bac dans les sciences ou l’économie

La mise en place de l’option maths a intéressé quelques élèves malgré tout, si l’on en croit la présidente de l’APMEP : « Ceux qui ont choisi cette option peuvent être des élèves qui avaient un petit peu envie de faire des mathématiques quand même, mais pas suffisamment pour faire la spécialité ».

Cependant, cette option de mathématiques, facultative et à raison de 1 h 30 par semaine, ne suffit pas à ce que les élèves obtiennent un bagage mathématique convenable, notamment pour ceux qui veulent poursuivre en maths complémentaires en terminale. « On souhaite que les maths reviennent dans le tronc commun et que le programme soit revu, pour être mieux articulé avec la spécialité », explique Claire Piolti-Lamorthe, avant d’ajouter : « si les programmes restent tels quels, on aura un problème entre des élèves qui ont besoin de maths un petit peu différentes et des élèves qui n’auront pas forcément envie de continuer sur maths complémentaires ».

Si cette option propose des enseignements lacunaires, des maths « pour faire des maths », cela s’annonce ardu pour des élèves qui veulent suivre des études scientifiques après le bac. L’APMEP fait partie du collectif Maths&Sciences, qui regroupe des enseignants de plusieurs disciplines de l’enseignement secondaire et des acteurs de l’enseignement supérieur. Ces derniers ont réalisé un bilan sur les mathématiques au lycée et des préconisations pour les élèves. Ce qui en ressort, est que cette option « ne suffit vraiment pas » pour suivre un cursus scientifique post-bac.

« On s’accorde même à dire que l’option maths complémentaires est insuffisante, donc l’option de 1re n’est même pas envisageable pour suivre une formation scientifique et même parfois des études liées à l’économie et la gestion, qui nécessitent vraiment d’avoir suivi la spécialité au lycée », alerte l’enseignante.

Niveau des élèves en mathématiques : « ils ont l’équivalent d’une année scolaire de moins que les élèves d’il y a 15 ans »

Le constat est rabâché sans relâche : le niveau des mathématiques des jeunes fléchit considérablement depuis des années. Tandis que les évaluations internationales TIMSS et PISA indiquent des résultats défectueux en mathématiques pour les élèves français, le ministre de l’Éducation nationale, Pap Ndiaye, évoque aussi un niveau faible, particulièrement en mathématiques et en anglais.

Pour les mathématiques, « ce n’est pas une question d’heures de cours, qui sont déjà conséquentes du CP à la terminale, mais plutôt de méthode pédagogique », a-t-il estimé, lors d’un entretien au Midi Libre en septembre dernier. Pap Ndiaye souhaite débuter un « plan mathématiques » dès le mois de décembre. Dans les grandes lignes, le ministre a annoncé que les mathématiques seront obligatoires pour tous les élèves de première, dès la rentrée 2023.

Nicolas Buyle-Bodin est enseignant de mathématiques depuis une dizaine d’années dans l’académie lyonnaise. S’il ressent une baisse du niveau des élèves dans sa matière, il remarque que « la plupart des élèves qui arrivent maintenant en seconde ont l’équivalent d’une année scolaire de moins qu’il y a 15 ans », prévient-il.

Pour lui, le manque de connaissances des élèves aujourd’hui relève simplement du bon sens. « On ne peut pas leur demander, et ce serait inadmissible, d’avoir la même quantité de connaissances alors qu’ils n’ont pas eu la même quantité de cours », martèle l’enseignant. « S’il y a un écart de niveau, il est dû aussi en grosse partie au fait qu’ils n’ont pas assez d’heures au collège ».

Il en va de même pour le lycée, où les élèves de spécialité ont perdu une heure de cours par semaine par rapport aux anciens terminales S de spé mathématiques. « Le programme n’est pas en adéquation avec le temps réel de cours des élèves, selon moi », confie Nicolas Buyle-Bodin.

Faire le pari de la parité

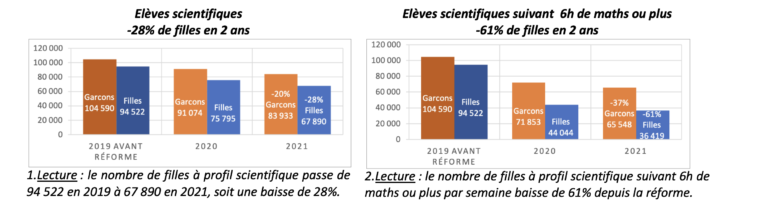

Depuis la réforme du lycée et du baccalauréat, initiée en 2019, le nombre de filles dans les enseignements de spécialité scientifiques a drastiquement baissé, selon le collectif Maths&Sciences, qui a publié une note sur le sujet le 4 octobre 2022.

L’association s’est intéressée à l’évolution des effectifs féminins à profil scientifique pendant l’année de terminale. L’avant-réforme correspond à des élèves en terminale scientifique, les chiffres de 2020 et 2021 à celles qui ont opté pour une combinaison de spécialité scientifique de l’actuelle réforme.

© Collectif Maths-Sciences

Le constat est sans appel : il y a aujourd’hui 20 % de garçons et 28 % de filles en moins qui ont opté pour une doublette scientifique. Avec un suivi de mathématiques supérieur à 6 h par semaine, le chiffre dégringole à 61 %. « Dans mon établissement, je n’ai pas l’impression qu’il y a une baisse du nombre de filles, car nous sommes globalement à 50/50 », assène de son côté Nicolas Buyle-Bodin, qui se veut rassurant.

Mais comment expliquer ces écarts ? Le collectif Maths-Sciences stipule que même si les filles réussissent mieux leurs études de la maternelle au supérieur que leurs homologues masculins, cela « résulte de l’image des sciences et des mathématiques, véhiculée par la société, l’enseignement et les stéréotypes », ce qui n’est pas en faveur de la parité.

Pour Claire Piolti-Lamorthe, la crainte des filles de ne pas réussir en mathématiques est visible. « Il y a un travail à faire aussi de ce point de vue là, pour que les filles comprennent qu’elles ont toutes leur place dans les disciplines scientifiques », explique-t-elle. « Sur Éduscol, nous utilisons des ressources pour faire réfléchir tous les élèves sur les stéréotypes et justement lutter contre l’autocensure ».

Au sein de l’APMEP, il existe une commission qui travaille sur ce phénomène, en lien avec une association : « Femmes et mathématiques », destinée à valoriser les carrières féminines dans les disciplines scientifiques. « On souhaite vraiment montrer qu’elles sont toutes aussi capables de réussir comme les garçons. Nous organisons des journées nationales sur des questions d’actualités pour discuter et avoir un regard différent sur ces stéréotypes », affirme-t-elle.