La lutte contre les discriminations dans l’enseignement supérieur poursuit son chemin. L’université Gustave Eiffel (UGE) présente les résultats de son enquête via l’Observatoire national des discriminations et de l’égalité dans le supérieur (ONDES). Ce dernier, créé en 2022, est une entité portée par la faculté et France universités.

L’UGE lance un observatoire des discriminations et de l’égalité

Cette nouvelle étude, intitulée Recueil extensif des mesures des établissements contre les discriminations et pour l’égalité (REMEDE), a pour mission de dresser un état des lieux des actions dans le supérieur. Elle a été réalisée en partenariat avec la Conférence permanente des chargés de missions égalité et diversité (CPED), qui regroupe 106 membres : 65 universités, 36 grandes écoles et 5 communautés d’établissements (COMUE). On fait le point sur les principales annonces !

🌐 Nous sommes présent à la présentation des résultats de l’enquête #REMEDE par l’ONDES et la @cped_egalite sur les actions en faveur de l’égalité dans l’enseignement supérieur. 🎓 🚀 @UGustaveEiffel#EgalitéEnEnseignementSupérieur#EnquêteREMEDEpic.twitter.com/NYzP3tMWno

— Diplomeo (@diplomeo) November 13, 2023

“Les incohérences conduisent à la violence”

Face à la recrudescence des actes antisémites et racistes dans l’Hexagone, il y a une nécessité d’agir, notamment au sein des établissements d’enseignement supérieur. En outre, la date de parution de l’enquête coïncide avec un jour dont la population française se souvient : les attentats terroristes sanglants qui ont frappé la capitale, il y a maintenant huit ans.

« Cette journée est symbolique. Le contexte actuel, hélas, témoigne d’une exacerbation de la haine de l’autre et les incohérences conduisent à la violence », rappelle Marie-Cécile Naves, déléguée générale de France universités. « Il faut redoubler d’efforts pour combattre les inégalités et les discriminations », ajoute-t-elle.

Selon elle, les établissements du supérieur, universités comme écoles privées, doivent unir leurs forces pour lutter contre le fléau que représentent les discriminations. « Tous les grands défis qui se posent à nous aujourd’hui et ceux qui seront à nous demain sont planétaires », affirme Marie-Cécile Naves, avant de poursuivre : « Tant qu’on ne comprend pas bien le monde, on ne peut pas agir efficacement pour le changer ».

Missions adaptées, mais moyens limités

L’enquête REMEDE, présentée au sein de l’UGE, a été conduite par Yannick L’Horty, directeur de l’ONDES, et Philippe Liotard, président de la CPED. Ils indiquent que les résultats surviennent une décennie après la première loi d’action publique en faveur de l’égalité. La loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 — dite loi Fioraso — relative à l’ESR, « installe dans tous les établissements des missions égalité entre les hommes et les femmes ».

Quelques années plus tard, en 2019, une nouvelle loi vise à mettre en œuvre un plan d’action pour toutes les formes de discriminations dans le supérieur. Selon les résultats de REMEDE, 94 % des missions dans les établissements sont en charge des violences sexistes et sexuelles (VSS).

La lutte contre les LGBTQIphobies, le racisme et l’antisémitisme combinés constituent respectivement 78 % et 63 % des missions. Les autres types de discriminations désignent la diversité ethno-culturelle, la diversité sociale, contre le validisme et la laïcité. Ils apparaissent également dans certaines missions.

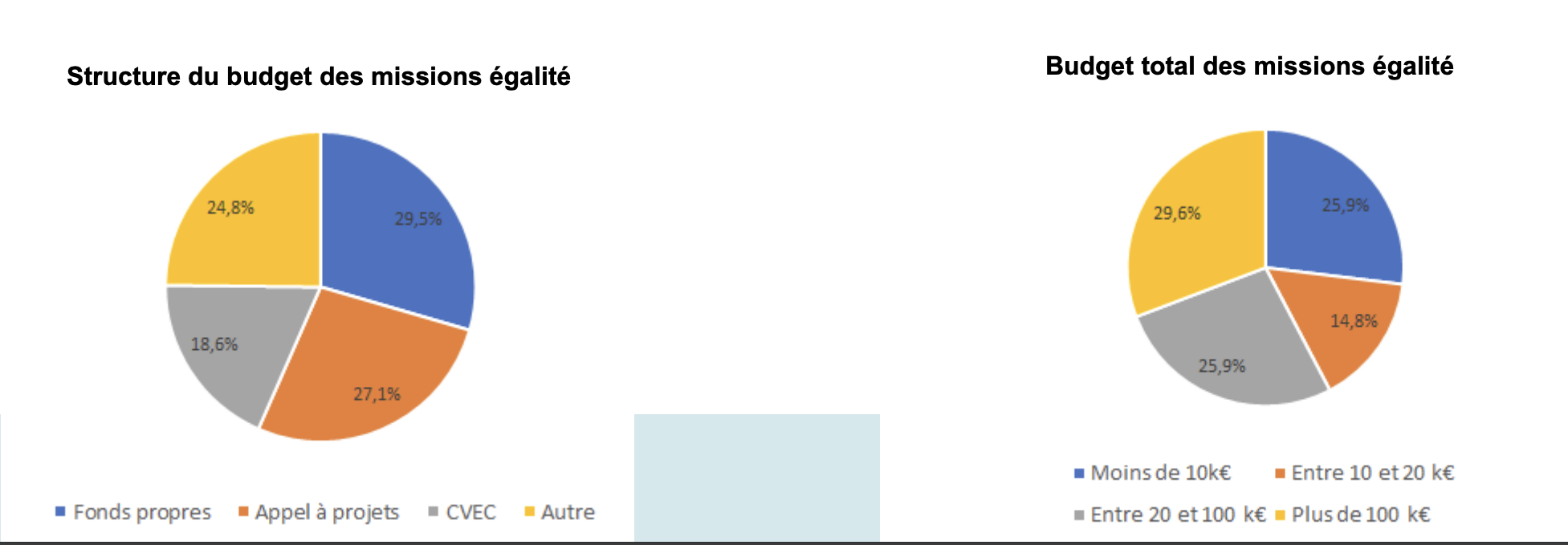

Côté budget, « il y a de grandes disparités », explique Yannick L’Horty. « On s’est aperçu qu’il y avait aussi une difficulté, car les missions n’ont pas de budgets clairement identifiés ». Selon le directeur de l’observatoire, le budget total des missions égalité était de 50 000 euros en 2022.

Le détail du budget des missions égalité © Enquête ONDES

Le harcèlement moral et les VSS en tête des signalements

Concernant les signalements de faits discriminants, l’appellation « Cellule de signalement » est la plus répandue. Les dispositifs de signalement « ont été mis en place à la fois pour les personnels et les étudiants », insiste Yannick L’horty. Ces cellules sont composées de deux entités : un réseau de personnes écoutantes et une équipe pluridisciplinaire, qui sont chargés d’analyser les signalements et de trouver des solutions.

Pour plus de 70 % des structures, le dispositif est « complètement interne et ne fait pas appel à un prestataire extérieur ». Un élément essentiel, car « il faut former les écoutants, ça demande une approche particulière et une empathie, un procédé qui doit être respecté pour recueillir la parole des victimes », poursuit le directeur général.

Par ailleurs, les motifs de signalement concernent en premier lieu le harcèlement moral, « qui regroupe à lui seul l’ensemble des signalements émanant des personnels » avec près de 14 avertissements en moyenne par an et par établissement. S’en suivent :

- les violences sexistes et sexuelles (12,1)

- le racisme, l’antisémitisme et l’islamophobie (2,3)

- l’orientation sexuelle, l’identité de genre et la transphobie (2)

- les situations de handicap (1,14)

« Il n’y a pas de corrélation entre la taille des établissements ou le nombre d’étudiants », précise Yannick L’horty. « Le niveau de maturité et de sensibilisation peut être différent d’un établissement à l’autre ».

En outre, trois quarts des faits signalés ont lieu sur le campus, quand 26 % ont lieu hors campus. En 2022, 5 % des signalements en moyenne aboutissent à « une sanction disciplinaire » et 1,4 % à une « sanction judiciaire ». Ce chiffre peut paraître faible, car, selon Yannick L’horty et Philippe Liotard, le pénal prend plus de temps.

« C’est important de partager ce qui marche, mais aussi ce qui ne marche pas »

Pour se prémunir au maximum, des actions de communication et de sensibilisation pour rendre connus les dispositifs et les moyens sont mis en place dans les établissements. L’étude évoque aussi les enquêtes de victimation. Il s’agit d’aller vers les personnes pour les interroger sur leur ressenti, leur expérience et leur vécu.

IMT Atlantique lance un module de formation pour sensibiliser les étudiants

L’année dernière, 34,4 % des établissements ont déclaré avoir réalisé une enquête de ce type auprès des étudiants et 25 % du personnel (sur un panel de 20 000 étudiants par établissements interrogés). L’observatoire désire mieux équiper les établissements qui le souhaitent pour lancer ces enquêtes.

Conclusion de l’enquête : il est nécessaire, selon ses auteurs, de développer plus de moyens humains et matériels d’un établissement à un autre. En effet, les moyens alloués pour les universités et les écoles restent encore globalement limités.

« C’est important de partager ce qui marche, mais aussi ce qui ne marche pas », résume Yannick L’Horty, tout en restant confiant. « Des dispositifs de signalement sont mis en place partout et permettent de recenser un nombre croissant de situations et de prévenir toutes les discriminations, qui étaient ignorées par les établissements auparavant ».