Les femmes sont plus diplômées, mais moins bien insérées dans le monde du travail. C’est le résultat d’une nouvelle étude de la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, publiée en mars 2024.

Intitulée « Filles et garçons sur le chemin de l’égalité, de l’école à l’enseignement supérieur », cette enquête montre des différences entre les élèves, visibles dès l’école primaire et qui se perpétuent au lycée et dans l’enseignement supérieur. Un phénomène qui se ressent dans le monde professionnel, où les femmes, bien que plus diplômées, exercent plus souvent des emplois moins qualifiés ou peu stables.

Du primaire au lycée, les différences en français et en maths se creusent

À partir de la classe de CP, les enfants apprennent à lire et à compter. L’étude montre que la maîtrise du français est plus satisfaisante chez les filles pour comprendre des phrases à l’oral (87 %) que chez les garçons (81 %). En mathématiques, les élèves ont des résultats similaires pour écrire des nombres entiers : 90 % des filles et 88 % des garçons, ainsi que pour résoudre des problèmes (68 % vs 66 %).

C’est à l’entrée de la 6e que les premières divergences apparaissent. Tandis que les filles ont de meilleurs résultats en français dans le cadre du test de positionnement (264 vs 250), elles réussissent moins bien en mathématiques (249 vs 259). Une tendance qui va se poursuivre à l’obtention du brevet des collèges.

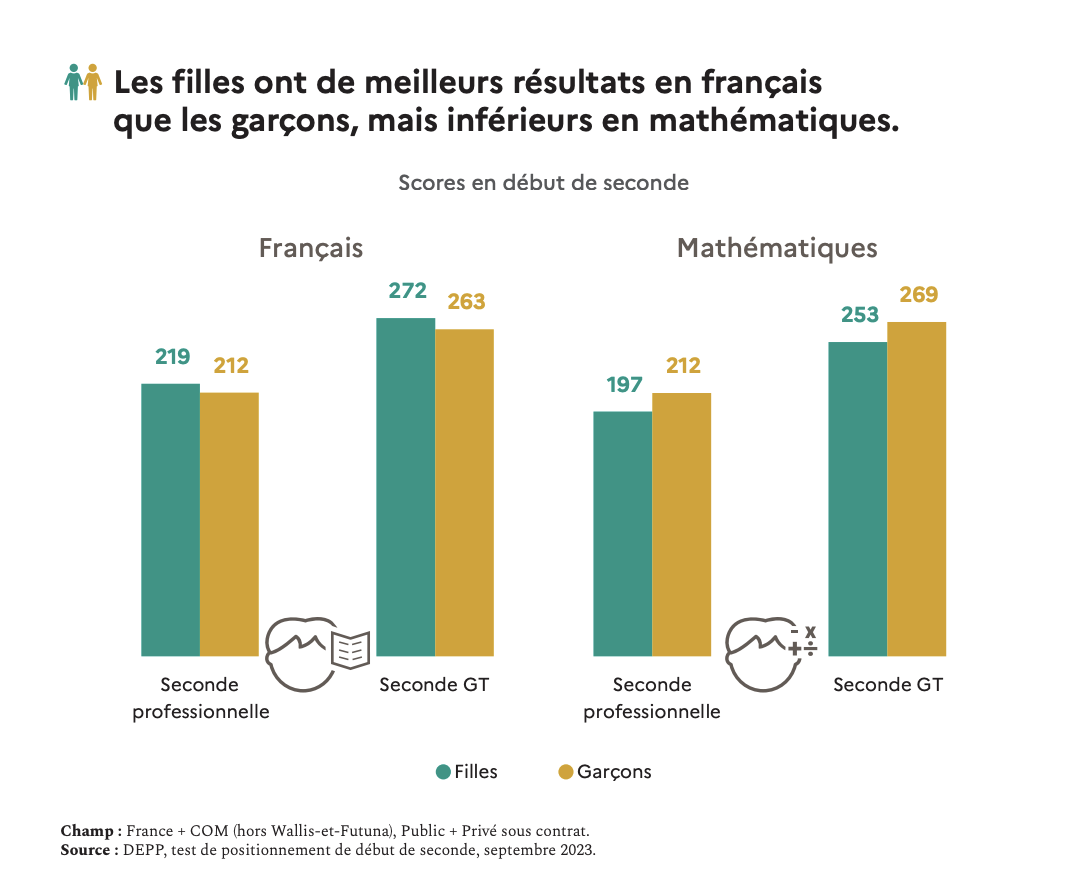

Si le taux de réussite au DNB (diplôme national du brevet) est de 90 % pour les filles et de 85 % pour les garçons, ce sont ces derniers qui ont de meilleurs scores en mathématiques à l’arrivée en seconde. En lycée général et technologique, les élèves masculins obtiennent un score de 269 contre 253 pour les filles.

© DEPP

En terminale, les filles optent pour des spécialités plus littéraires

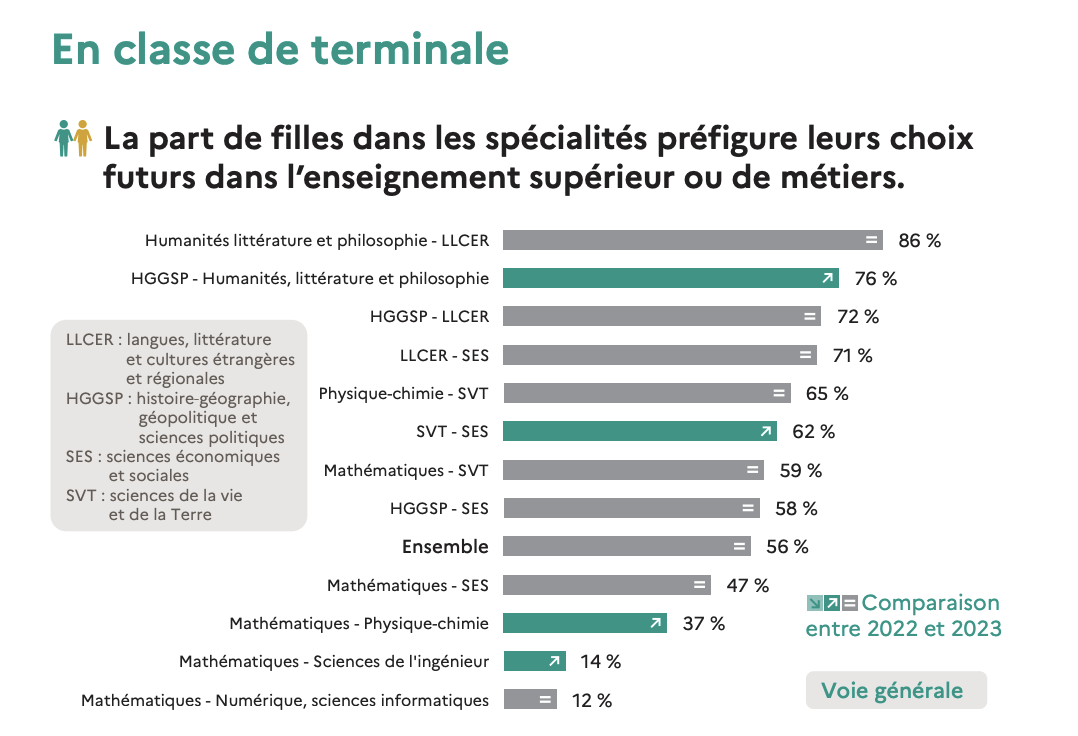

Selon la DEPP, les lycéennes privilégient largement la voie générale et technologique avec 72 %, contre 58 % des lycéens. Avec la réforme du baccalauréat et l’apparition des enseignements de spécialité, les filles se détournent davantage des matières scientifiques, ce qui donne une idée de leur future orientation dans l’enseignement supérieur et de leurs choix sur Parcoursup.

Entre défaillances et renoncements : le destin morose des mathématiques

En classe de terminale, elles sont seulement 14 % à opter pour une doublette de spé mathématiques et sciences de l’ingénieur. Puis, 37 % d’entre elles choisissent d’étudier les maths et la physique chimie.

À l’inverse, plus de la moitié d’entre elles optent pour des spécialités dites littéraires. Elles sont 58 % à privilégier HGGSP et SES et 71 % pour SES et LLCER. Plus de trois quarts des lycéennes optent pour la doublette HGGSP et HLP ou HLP et LLCER.

© DEPP

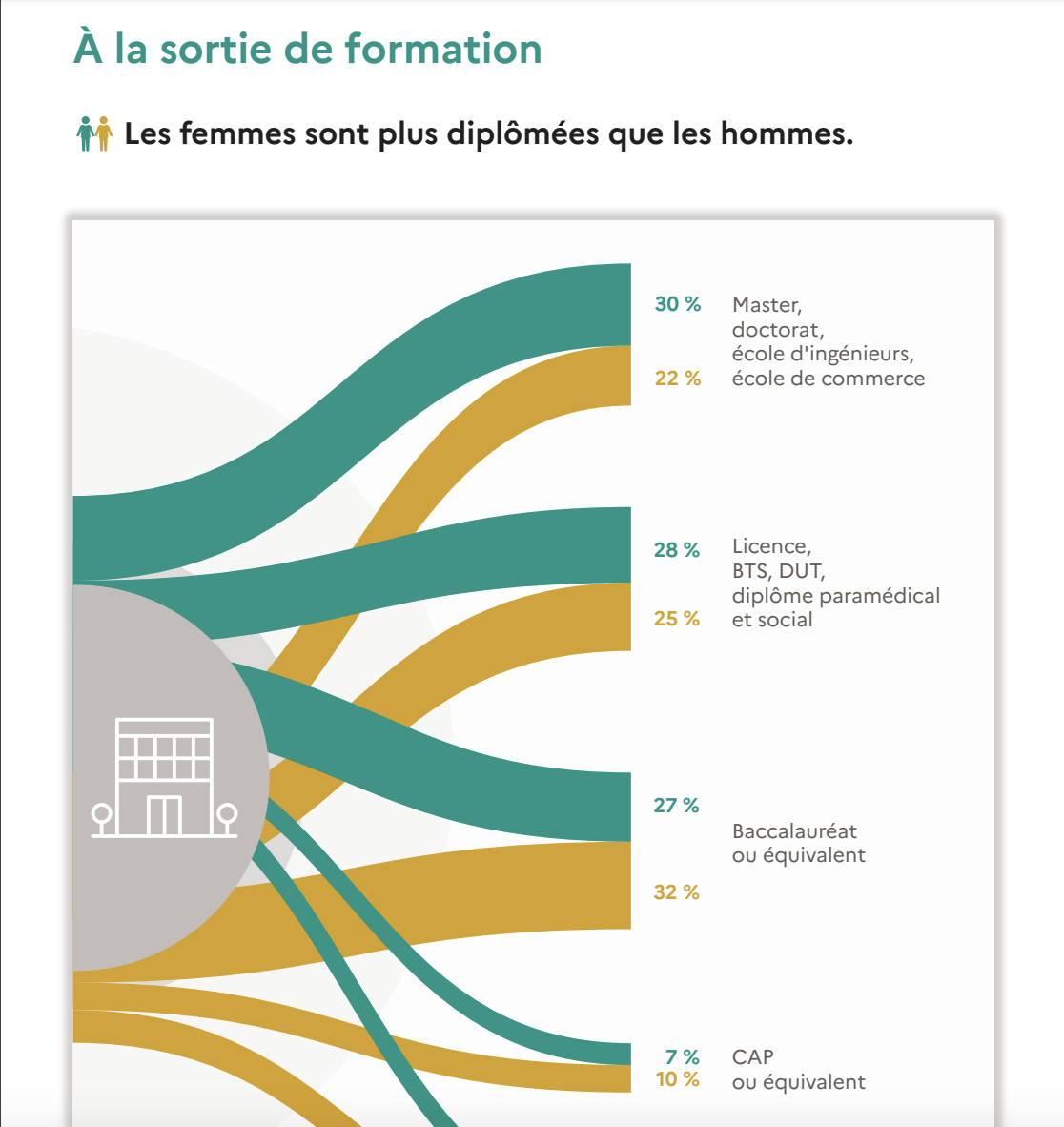

30 % des filles ont validé un master ou un doctorat, contre 22 % des garçons

Sans surprise, les choix de spécialités initiés au lycée ont une incidence dans les formations post-bac. À l’exception des filières de santé et du social, où elles sont plus nombreuses que les garçons (11 % vs 4 %), les étudiantes s’inscrivent plus souvent à l’université dans des filières littéraires.

Ainsi, 19 % des filles suivent un cursus en UFR de langues, lettres et sciences humaines (contre 8 % des garçons). Elles sont également plus nombreuses dans les filières AES, droit et économie (14 % vs 8 %). Les garçons issus de la filière générale se dirigent davantage en école d’ingénieurs, dans des classes prépa scientifiques ou en STAPS.

Néanmoins, la gent féminine effectue des études supérieures plus longues que leurs homologues masculins. Quand 30 % des étudiantes ont validé un master en école supérieure ou à la fac, voire un doctorat (bac+8), les étudiants sont 22 % à bénéficier de ce diplôme. Les hommes sont plus nombreux à avoir le niveau bac, quelque soit la spécialité (32 % contre 27 % des femmes).

© DEPP

Le taux d’emploi salarié des femmes inférieur à celui des hommes

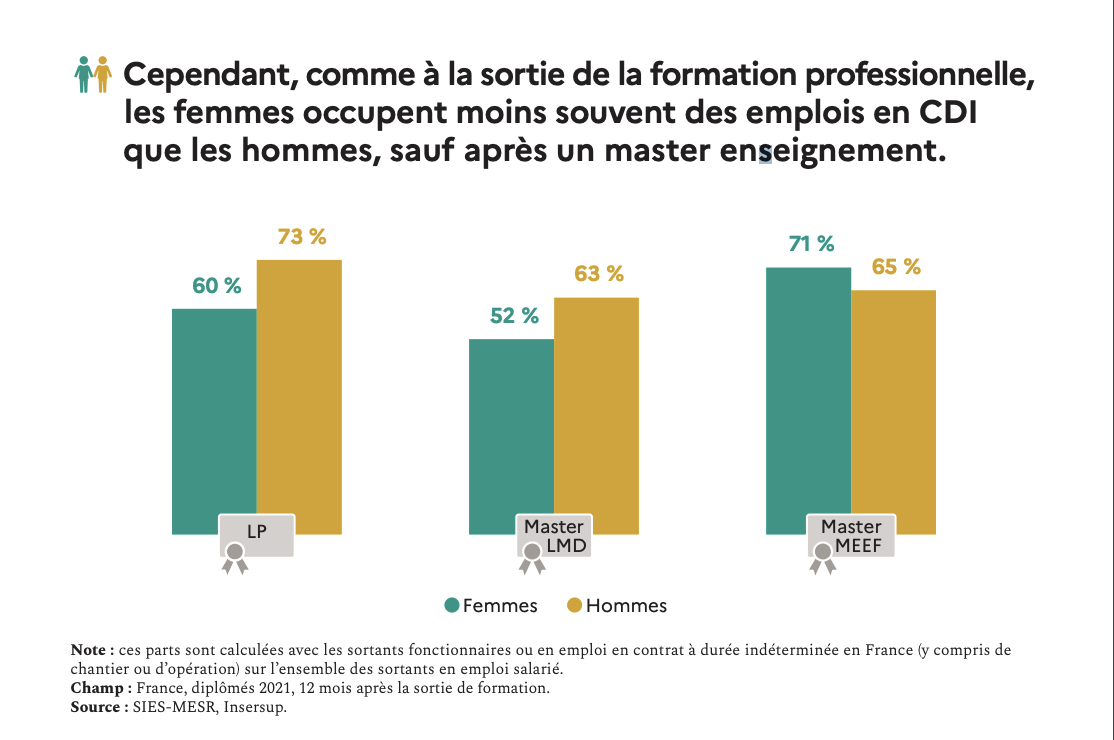

Le ministère de l’Éducation nationale s’est également interrogé sur la situation des femmes et des hommes dans le monde professionnel, un an après la sortie de formation. Le résultat est sans équivoque : la part des femmes en CDI pour celles qui exercent un emploi est plus faible que celles des hommes, que ce soit après une formation initiale ou en apprentissage.

Après un CAP en apprentissage, 58 % des hommes sont en CDI, contre 52 % des femmes. De même, après un BTS via la formation en alternance, les femmes ne sont que 58 % à exercer un emploi à durée indéterminée (contre 66 % des hommes).

Elles bougent : « Il faut exercer des emplois qui nous rendent heureuses, c’est le plus important »

Concernant le taux d’emploi en sortie de faculté, si le taux d’emploi salarié des femmes est supérieur à celui des hommes après un master universitaire (75 % vs 73 %), elles ont moins souvent un contrat stable, « sauf après un master enseignement ». En effet, 63 % des hommes sont en CDI après un master à la fac, contre 52 % des femmes.

© DEPP