Rien, ni de leur origine sociale, géographique, ou même académique, ne les a destinés à emprunter cette route. Néanmoins, Issa, Audrey et Thaïs ont bel et bien dévié la trajectoire toute tracée pour eux et fait mentir les statistiques.

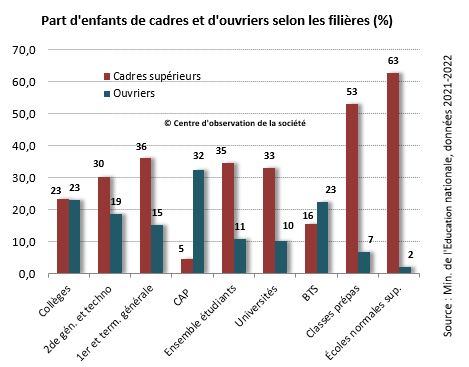

Une enquête récente du Céreq (Centre d’études et de recherches sur les qualifications) dévoile que l’accès aux études supérieures reste très marqué socialement : 57 % des enfants de cadres sortent diplômés du supérieur long contre 8 % d’enfants d’ouvriers.

Au-delà de l’aide humaine dont certains ont bénéficié à des moments charnières de leur vie, le point commun entre ces trois jeunes au parcours atypique est l’envie. Celle d’apprendre et de franchir tous les obstacles.

Autre atome crochu : la volonté de tendre la main aux autres. Si les parents ont joué un rôle dans le cheminement de chacun, ces derniers n’ont pas toujours accepté leur choix et ont même parfois été une entrave.

Premier stop : priorité à la famille

Fils d’un père agent technique et d’une mère femme de ménage, Issa est aujourd’hui étudiant en troisième année dans la prestigieuse école Sciences Po Paris. Mais rien ne prédestinait ce jeune homme issu d’un quartier modeste à faire de grandes études.

« Arrêter l’école était inenvisageable vis-à-vis de mes parents. » Issa, étudiant à Sciences Po

Ses problèmes de comportement se sont surtout manifestés vers la fin de la primaire. Nonobstant son insolence envers les professeurs, il savait au fond de lui qu’il ne pouvait pas abandonner l’école, surtout pour ses parents. « Ils n’ont pas eu la chance d’avoir une éducation. C’était très important pour eux et ça m’a beaucoup motivé », révèle-t-il. Hormis la pression familiale, ce qui l’a surtout aidé à ne pas abandonner est l’accompagnement de ses professeurs qui, dit-il, « ont vu en moi des capacités ». Sa professeure principale en cheffe de file. Sans cet appui, le jeune homme est certain qu’il n’aurait pas eu ce parcours. Néanmoins, il est formel : « Arrêter l’école était inenvisageable vis-à-vis de mes parents, mais j’aurais certainement abandonné l’idée de poursuivre de longues études. »

C’est aussi au collège que la scolarité de Thaïs a commencé à se dégrader. Élève dans une classe aménagée aux horaires du Conservatoire de musique, elle a rapidement éprouvé des difficultés de concentration dans les matières qui ne l’intéressaient pas. « J’avais du mal à me concentrer dans les cours un peu plats où il fallait juste écouter un prof ». De fait, elle n’est restée que deux ans dans cet établissement. Dans son nouveau collège, ses aptitudes en arts plastiques ou en langues n’ont, hélas, pas suffi à combler les lacunes. Malgré tout, elle non plus n’a jamais complètement décroché en raison des exigences de ses parents.

Mais elle reconnaît avoir déserté les cours à partir de la troisième, et ce jusqu’en seconde où elle a séché l’équivalent d’un semestre. « Je suis passée de justesse en troisième et j’ai redoublé la seconde dans un lycée général. », affirme-t-elle. Identifier « mauvaise élève », Thaïs a été tantôt dans le secteur public, tantôt dans plusieurs internats privés à Angers. « La seule spécialité de bac qui voulait de moi était la STMG », déplore la jeune femme. En dépit de son échec au bac, elle a entamé des études et décroché un bac+3 de styliste-modéliste dont elle est très fière ! « Le bac n’est plus autant important qu’à l’époque. Maintenant, on peut tout faire sans. » En effet, certaines écoles acceptent des étudiants même sans le précieux sésame. Cependant, ne pas posséder de baccalauréat réduit le choix d’établissements. Elle a donc dû affronter un adversaire de taille : le prix. « J’ai fait un emprunt étudiant, bêtise de ma vie. C’est difficile de rembourser 30 000 euros lorsqu’on travaille à mi-temps. »

Contrairement à d’autres, Thaïs n’a pas été poussée vers un bac professionnel, bien qu’elle se soit découvert une appétence pour l’art assez tôt. Un choix de spécialisation lui aurait certainement redonné goût aux études. Mais ses parents s’y sont opposés : « Ils ne voulaient pas que je fasse un bac pro à cause du stéréotype sur ce type de diplôme. C’était moins bien vu. » Désespérés, ils ont même failli l’inscrire à la Légion d’honneur, mais elle a volontairement saboté l’entretien avec le recruteur.

Deuxième stop : l’influence de l’environnement

Au collège à Clamart, dans les Hauts-de-Seine, Issa le reconnaît : le fait d’être dans la même classe que ses amis d’enfance, perturbateurs de renom eux aussi, ne l’a pas aidé dans son parcours. « On a envie de faire le malin, on se lance des défis », avoue-t-il. Il a fallu attendre le lycée pour finalement se défaire définitivement de cet environnement peu propice à l’émulation.

Audrey est diplômée d’un master de Lettres et Humanités de la faculté de Reims. Son bac pro accueil, relations clients et usagers ne présageait pas ce dénouement. Scolarisée dans un lycée de ce qui s’appelait autrefois une ZEP (Zone d’éducation prioritaire), elle s’est rapidement rendu compte que son cursus ne lui correspondait pas. « J’étais frustrée parce que je ne savais pas dans quoi je mettais les pieds et j’avais toujours cet attrait pour les matières littéraires ». Elle avait l’impression d’être enfermée dans une atmosphère résignée, tant du côté des professeurs que des élèves.

« Mes camarades se moquaient d’eux-mêmes et se tiraient vers le bas en disant qu’ils finiraient dans des métiers de seconde zone. » Là encore, il y a eu cette professeure principale qui s’est détachée du lot et qui a joué un rôle décisif. « Je n’ai jamais entendu de sa part que tel ou tel métier était inaccessible. Je pense qu’inconsciemment, ce sont les élèves de ma classe qui se sont mis des barrières. », déclare Audrey.

L’autosabotage, Thaïs en est familière. Elle a raté son bac au rattrapage en raison d’un décrochage progressif. Le harcèlement de ses camarades année après année l’a poussée un peu plus à rester davantage hors des murs de l’école. En outre, la jeune femme a toujours préféré la pratique à la théorie. Le problème est que personne ne lui a jamais demandé son avis.

« Au collège surtout, il y a un déterminisme dans la manière dont sont présentés les choix d’orientation », remarque Audrey. « Dès la troisième, on est conscients qu’on a plus de chances d’aller dans un lycée professionnel. », reprend-elle. À l’époque, dans les discussions de couloirs, il y avait cette forme de renoncement tacite. La voie professionnelle semblait être la seule et unique option. D’où vient ce fatalisme ? Selon Issa, si certains professeurs peuvent avoir des discours démoralisants, plusieurs médias de masse participent également à la stigmatisation de certains territoires.

Son orientation, la Rémoise a d’abord pensé l’avoir choisie, avant de se rendre compte, avec du recul, qu’elle a été influencée. « J’étais une élève moyenne au collège, mais j’ai toujours été très bonne dans les matières littéraires, sans forcément travailler », explique-t-elle. Quand vient le choix de la filière au lycée, elle a logiquement opté pour la générale et technologique. Seulement, elle a le sentiment d’avoir été directement dirigée vers la voie professionnelle. « On ne m’a pas laissé le choix. Je n’ai pas pu redoubler et on ne m’a même pas proposé la voie technologique. », regrette Audrey.

La proviseure lui a présenté les métiers de l’accueil. Malgré son intérêt pour la littérature, elle s’est résolue à l’avis du conseiller d’orientation et de ses professeurs, qui voulaient la diriger vers une filière plus « réaliste ». Avant tout, elle désirait « enlever cette image de jeunes de quartier ». Par conséquent, la poursuite d’études a sonné comme un truisme. Très impliquée, la maman de l’adolescente d’alors a pris les choses en main. Un autre rendez-vous avec le proviseur a scellé le destin d’Audrey vers un BTS assistant-manager. Elle n’y est restée qu’une semaine. L’appel des lettres était trop fort.

Carrefour giratoire : le déclic personnel

Bien plus perturbateur que mauvais élève, Issa s’est fait aider par l’association Énergie Jeunes dans son comportement et sa motivation vis-à-vis de l’école. « Je savais que l’école était importante par rapport à mes parents, mais je n’avais pas réalisé que ça l’était aussi pour moi, pour mon parcours et pour ma vie. Énergie Jeunes m’a beaucoup aidé dans ce sens. », rapporte-t-il.

Grâce à ses résultats, il sort du réseau d’éducation prioritaire à la fin du collège. Mais son déclic s’est fait quatre ans auparavant, dès la fin de la sixième, grâce à son « incroyable professeure de mathématiques » qui l’a énormément soutenu. C’est à ce moment-là, appuyé de différentes interventions d’associations, que sa prise de conscience s’est réellement opérée. À cet instant, il a compris qu’il n’avait pas d’autres choix que de réussir à l’école « parce qu’il n’y avait pas d’autre issue. », se souvient-il.

Sur sa route tumultueuse jusqu’aux grandes écoles, le jeune Issa a croisé le chemin d’autres âmes charitables. L’Envol, mécénat de la Banque postale, a financé sa préparation au concours de Sciences Po. « C’est très inégal parce qu’ils attendent un niveau qui est au-delà de ce qu’on nous apprend au lycée. Mes cours n’avaient absolument rien à voir alors que c’est le même programme. » Pour réparer cette inégalité de préparation sur tous les plans, puisque les prépas ont leur coût, l’institut d’études politiques a décidé de réformer son processus d’admission. Depuis la rentrée 2021, les candidats sont dispensés d’épreuves écrites.

En ce qui concerne Audrey, le cadre « trop scolaire et hostile » du BTS ne lui convenait pas. « Si les professeurs du lycée n’étaient pas toujours bienveillants, là, j’étais confrontée à de la méchanceté. C’était un autre monde. », décrit la jeune femme. Dans son établissement, être issu d’une voie professionnelle était mal perçu. Cela peut expliquer la raison pour laquelle de nombreux jeunes n’osent pas sortir de leur zone de confort. Audrey était, elle, dans une démarche opposée. Et d’ailleurs, c’est en partie pour déconstruire ces préjugés que les BUT (Bachelors universitaires de technologie) ainsi que les écoles d’ingénieurs recrutent davantage de profils technologiques et pros.

Son déclic s’est fait à la lecture de son relevé de notes du baccalauréat. Quelle ne fut pas sa joie lorsqu’elle constate qu’elle a obtenu un 19 en français et en histoire. De plus, la seule matière de BTS pour laquelle elle a eu de l’engouement est l’expression écrite. Ça a fait tilt. « Je me suis dit que je ne pouvais pas rester. Il fallait que je tente ma chance à la fac ». La semaine d’après, la voilà inscrite en lettres modernes, sur le point de pénétrer les profondeurs de Sartre. Elle s’est mis en tête que l’échec n’était pas une option : « Je devais réussir coûte que coûte. », martèle-t-elle.

Toutefois, ce changement de cap a provoqué des réactions surprenantes au sein de sa propre famille. « Quand j’ai annoncé à ma mère que j’allais à la fac, elle m’a dit que c’était hors de question et que je n’avais pas le niveau. » Si cet épisode l’a marquée, avec le temps, elle a compris qu’il s’agissait moins de doutes dans ses capacités que de peur de l’inconnu. Elle est la première de sa famille à avoir fait de longues études. De facto, Audrey est une transfuge de classe.

Transfuge de classe : en route vers un code social invisible

Contrairement à ses pairs, Issa n’avait jamais entendu parler de l’IEP (Institut d’études politiques) parisien avant le lycée. « Je me suis rendu compte que pour la plupart de mes camarades de promo, faire Sciences Po était une évidence dès le plus jeune âge. » Nombre de leurs parents ont étudié dans l’établissement réputé.

Ses origines sociales l’ont forgé et ont fait de lui ce qu’il est, mais il garde à l’esprit qu’elles sont un frein. « Il y a souvent un amalgame qui consiste à dire que la volonté suffit à réussir. Les chiffres sont clairs : en France, la réussite scolaire est très corrélée au milieu social », rappelle-t-il. « On ne peut pas prendre un exemple isolé et l’ériger en règle générale. » En effet, les inégalités existent dès la naissance, à la transmission d’un type de patrimoine culturel, d’un carnet d’adresses, de ressources multiples. Pour Issa, ce déséquilibre doit être corrigé le plus tôt possible pour espérer s’en sortir.

Selon ce graphique publié par le ministère de l’Éducation nationale, plus on avance dans les études, moins on trouve d’étudiants issus de la classe moyenne. La fin du collège semble être la plaque tournante.

Son transfert de classe, il l’a observé dès l’entrée en cycle préparatoire. Minoritaire dans tous les sens du terme, cette expérience a été un profond choc social et culturel pour lui. « Il n’y avait vraiment aucun mélange social. Nous étions environ quatre sur une centaine à être issus de quartiers et on était un peu seuls dans notre bulle. » Il a constaté la complexité d’intégration pour ceux qui sont rentrés à l’IEP via la procédure d’éducation prioritaire et qui n’étaient pas familiers avec cet environnement. Ce code social implicite a été encore plus brutal pour cette population. « ÀSciences Po, beaucoup de gens sont totalement déconnectés de la réalité, c’est terrible. Qu’est-ce que ça dit des élites qui sont amenées à avoir des postes à responsabilité ? », se questionne Issa.

« Les autres avaient une culture littéraire que je n’avais pas. » Audrey, diplômée de lettres modernes

Actuellement, il est à l’University of Michigan aux États-Unis dans le cadre d’une année d’échange à l’étranger. Dans sa promo, seulement une dizaine d’étudiants ont les mêmes origines sociales que lui. S’il a ressenti un décalage au début des études, cela n’a ni affecté sa scolarité ni ses amitiés, parce que le lycée l’y a préparé. « Avoir cette double culture est une chance ». Et lorsqu’il entend des « discours clichés », Issa se sent obligé d’intervenir : « Moi j’ai grandi en cité, j’ai encore des amis qui y vivent et je sais que ce n’est pas simple. Le fait d’être entre deux me permet de garder la tête froide. »

En dépit de sa détermination, plus elle avançait dans les études, plus Audrey a affronté de tribulations. À son arrivée à l’université, un professeur lui a tendu la main, l’a pris sous son aile. Si elle doit en partie son brillant parcours à ce professionnel, elle a conscience que d’autres n’ont pas eu l’opportunité de rencontrer les bonnes personnes. « Quand on vient d’un milieu social défavorisé, c’est très compliqué de faire des études supérieures. Il faut garder en tête que les transfuges sont des exceptions. Il y a des réalités à prendre en compte. » Ces réalités l’ont heurtée de plein fouet quand elle a commencé à passer les concours d’école de journalisme.

Son professeur-ange gardien lui a fait découvrir un monde nouveau. « Au-delà des études, il y a d’autres barrières : celle des connaissances, des réseaux, de la connaissance des formations. » Parallèlement à son master 2 et à une activité professionnelle, elle s’est inscrite en classe préparatoire au journalisme à la prépa « la chance », gratuite pour les boursiers. « Les autres avaient une culture littéraire que je n’avais pas. Une culture tout court que je n’avais pas. » Ce décalage, elle le ressent encore aujourd’hui. « Je n’arrive pas à me dire que j’ai acquis un certain niveau. Je me sens toujours différente des personnes qui font maintenant partie de mon milieu. », confesse-t-elle. « J’ai l’impression que je suis un peu un imposteur », ajoute-t-elle d’un rire gêné.

Qu’importe l’ascenseur social, le syndrome de l’imposteur est latent. « On ne se sent pas à sa place et on ne nous fait pas nous sentir à notre place », relate Issa. « Je pense que j’aurai toujours le syndrome de l’imposteur, parce que je ne peux pas effacer mon milieu d’origine. Et puis, c’est aussi une richesse », confie Audrey. Une richesse qu’ils tiennent à redistribuer.

Arrivée à destination : redonner à la communauté

Thaïs reproche à son entourage de ne pas avoir été plus à l’écoute et ne pas lui avoir posé cette question essentielle : que veux-tu faire de ta vie ? Du sens, elle l’a trouvé auprès des personnes âgées dont elle apprécie le contact en tant qu’aide à domicile. « Ces personnes sont seules. C’est de l’humain tout simplement. » Toutefois, elle est heureuse d’avoir validé l’équivalent d’une licence, car cela pourrait lui servir à l’avenir.

À présent en alternance au CFPJ (Centre de formation et de perfectionnement des journalistes), Audrey travaille au sein d’un magazine nommé « Les déviations ». Ce dernier met en exergue les parcours résilients. Loin d’oublier ses racines, l’apprentie journaliste a pour projet de créer un média afin de conscientiser les jeunes de quartier sur les thématiques de transfert de classe. Qu’est-ce qu’un transclasse ? À qui donne-t-on la possibilité de faire des études ? Autant de questions qu’elle ne compte pas laisser sans réponses.

La vocation d’Issa pour l’éducation, la sociologie ainsi que l’égalité des chances émane du collège. Plus tard, il voudrait devenir haut fonctionnaire et travailler dans ces domaines.

Leur itinéraire, bien que semé d’embûches, les a rendus plus forts et plus ouverts sur le monde.