« Un pas en avant, trois pas en arrière : c’est la politique du gouvernement ! » ; « Qui sème la misère récolte la colère ! ». Ces slogans, qui résonnent toujours dans les rues de France, sont inhérents aux mouvements étudiants et ont pris beaucoup d’ampleur. Décennie après décennie, les différentes générations d’étudiants ont exprimé leur mécontentement pour s’opposer à de multiples réformes survenues dans l’enseignement supérieur.

La révolte estudiantine ne date pas d’hier. En effet, la première manifestation remonte au Moyen-Âge, avec la grève de 1229 à l’université de Paris. Les étudiants protestaient contre l’évêque de Paris, notamment à cause d’une augmentation du prix du vin. Après plusieurs conflits, le guet royal — la police de l’époque — aurait poignardé ou jeté dans la Seine près de 300 étudiants.

Cependant, c’est au XXe siècle que les révoltes étudiantes se sont démocratisées, soit à la période où les tensions étaient les plus vives dans notre pays : la Seconde Guerre mondiale et l’occupation allemande.

11 novembre 1940 : manifestation de lycéens et d’étudiants à Paris contre l’occupation allemande

La manifestation du 11 novembre 1940 à Paris est considérée comme la première force de résistance chez les étudiants en France. Elle est symbolique pour une raison évidente : plusieurs milliers d’étudiants ont protesté contre la domination nazie sous l’Arc de triomphe de l’Étoile, où est enterré le Soldat inconnu de la 1re guerre mondiale. Un écho commémoratif pour l’armistice du 11 novembre 1918.

Défiant ainsi le maréchal Pétain et le régime nazi (les manifestations étant interdites), près de 3.000 jeunes venus des grands lycées parisiens et de la Sorbonne se mobilisent aux Champs-Élysées. Des « Vive la France » émergent du cortège, accompagnés du fredonnement de couplets de La Marseillaise.

Le rassemblement ne sera que de courte durée, car des heurts entre les jeunes pro-nazis et les manifestants éclatent rapidement. Les soldats allemands ouvrent aussi le feu sur les manifestants et procèdent à des arrestations. Le lendemain, les établissements d’enseignement supérieur de la capitale ferment leurs portes, sur ordre du commandement militaire allemand de Paris.

27 octobre 1960 : grande mobilisation menée par l’UNEF pour la paix en Algérie

Après la 2de guerre mondiale, les Occidentaux font face aux mouvements de décolonisation. En 1960, alors que la guerre d’Algérie fait rage, l’UNEF (Union syndicale des étudiants) appelle à une manifestation pour protester contre le conflit et veut encourager les négociations. Le syndicat étudiant obtient l’aval de la Fédération de l’Éducation nationale (FEN), l’ancêtre du SNES et d’UNSA Éducation.

Rassemblement d’étudiants à la Rotonde de la Mutualité dans le 6e arrondissement de Paris, le 27 octobre 1960.

Rassemblement d’étudiants à la Rotonde de la Mutualité dans le 6e arrondissement de Paris, le 27 octobre 1960.

© Capture d’écran Ina.fr

Le 27 octobre, à Paris, 15.000 étudiants se réunissent au Quartier latin pour un rassemblement avec la FEN et Force Ouvrière (FO). Le mouvement prend de l’ampleur : les policiers — sous les ordres de Maurice Papon, le préfet de Police — ne tardent pas à réagir et interviennent de façon très violente. De nombreux étudiants sont blessés, mais aussi des journalistes et des civils.

Mai 1968 : « Il est interdit d’interdire »

Si on ne devait retenir qu’une seule mobilisation de la communauté estudiantine en France, ce serait probablement les manifestations étudiantes de 1968. Tant du côté des ouvriers que des étudiants, Mai 68 dépeint une contestation politique, sociale et culturelle sans précédent, qui fait encore parler d’elle aujourd’hui.

En 1968, le général de Gaulle est président de la République depuis dix ans. La croissance économique est en recrudescence, le chômage s’accélère et la guerre du Vietnam, sanglante, instaure un climat anxiogène. Une nouvelle génération de jeunes apparaît, celle qui n’a pas connu la guerre : les baby-boomers, nés après 1945, la génération « yéyé », amateurs de rock’n’roll, ont soif de changement et veulent s’émanciper de leurs aînés.

C’est à l’université de Nanterre que naît l’un des mouvements étudiants les plus importants en mars 68 : la colère gronde et les revendications grandissent. Les étudiants condamnent l’impérialisme américain marqué par la guerre du Vietnam. Ils dénoncent la société de consommation qui se développe, la misère qui gangrène le pays, la dégradation des établissements, l’absence de mixité dans les écoles, le manque de libertés individuelles ou encore le système des diplômes. En effet, dans les années 1960, il n’y a qu’un seul diplôme pour une grande partie de la population : le certificat d’études. La scolarité étant obligatoire jusqu’à 14 ans, le lycée était réservé à une élite bourgeoise. De premiers affrontements ont lieu entre les forces de l’ordre et les étudiants de Nanterre.

Néanmoins, c’est à partir du 3 mai que le mouvement prend une ampleur inédite, quand les étudiants de Nanterre commencent à occuper la Sorbonne. Les étudiants sont évacués par les forces de l’ordre et des échauffourées éclatent boulevard Saint-Michel à Paris. Bilan des courses : un nombre considérable de blessés et de personnes arrêtées. Trois jours plus tard, le mouvement s’est étendu dans toutes les autres universités de l’Hexagone.

C’est le début de longues journées de mobilisations et du fameux slogan « Il est interdit d’interdire ». La nuit des barricades, le 10 mai, la capitale devient un bastion révolutionnaire avec de nombreux affrontements entre étudiants et CRS. Le 13 mai, les ouvriers se joignent aux étudiants : 300 000 manifestants sont dans la rue, le plus gros défilé depuis la libération de 1945. Le président de Gaulle et Pompidou, son 1er ministre à l’époque, mettent du temps à réagir.

Au fur et à mesure, le mouvement de grève se politise et le pays se paralyse. Le 25 mai, on compte 9 millions de grévistes. Les accords de Grenelle menés par le gouvernement et les syndicats sont adoptés et prévoient une hausse des salaires, une réduction du temps de travail et la mise en place des allocations familiales. Les manifestations s’achèvent alors à la fin du mois de mai 1968.

Novembre 1986 : Mouvement contre la sélection à l’université (Loi Devaquet)

Dans les années 1980, les manifestations étudiantes battent leur plein. Un projet de réforme universitaire voit le jour en 1986. Alain Devaquet, le ministre de l’Enseignement supérieur du gouvernement RPR (Rassemblement pour la République, parti héritier des Républicains) de Jacques Chirac présente sa forme qui fait polémique. À l’époque, le gouvernement Chirac est en cohabitation avec le président socialiste, François Mitterrand.

Son projet de loi vise à instaurer une sélection à l’entrée et la sortie des universités, à une époque où les facultés françaises désiraient renforcer leur autonomie, ce à quoi s’opposent rapidement lycéens et étudiants. Si les futurs bacheliers craignent la sélection en arrivant dans l’enseignement supérieur, les étudiants, eux, s’inquiètent aussi de la hausse des frais d’inscription découlant de la politique libérale de Jacques Chirac.

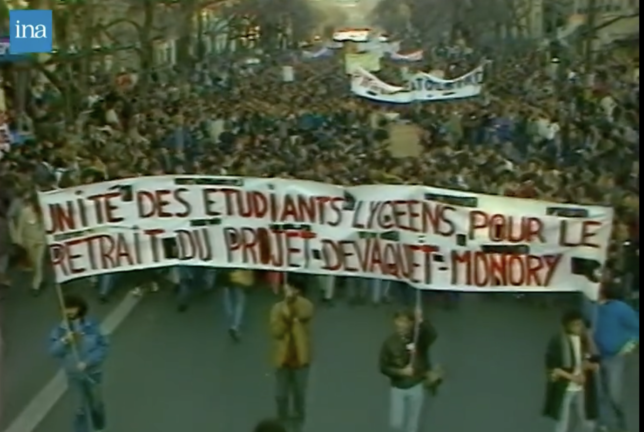

La manifestation contre la Loi Devaquet, le 27 novembre 1986, à Paris.

La manifestation contre la Loi Devaquet, le 27 novembre 1986, à Paris.

© Capture d’écran Ina.fr

La manifestation débute à l’université Paris-XIII, à Villetaneuse en Seine-Saint-Denis, avant de se déployer considérablement dans les lycées et universités du pays. Le 27 novembre 1986, 200.000 étudiants et lycéens descendent dans les rues parisiennes et 400.000 dans les grandes villes de l’Hexagone. Ils réclament le retrait de la loi Devaquet, qu’ils estiment injuste. Les mobilisations se poursuivent le mois suivant et donnent lieu à des affrontements farouches entre organisateurs et forces de l’ordre.

Un jeune étudiant de 22 ans, Malik Oussekine, est tué à la suite de coups portés par la police. Une affaire de violence policière qui a suscité l’émoi chez les manifestants. Cela a aussi entraîné la démission d’Alain Devaquet et le retrait de ce projet de loi, le 8 décembre 1986.

Octobre-Novembre 1995 : Grèves contre le « Plan Juppé » sur les retraites et la Sécurité sociale

Les grèves de 1995 sont considérées comme une des plus mémorables depuis Mai 68. Le « Plan Juppé » a été initié après l’élection de Jacques Chirac au poste de président de la République et de son Premier ministre, Alain Juppé. Dans un contexte de « fracture sociale » et de réduction du déficit du pays, thématique abordée par la droite lors de la campagne de 1995, le 1er ministre souhaitait réformer la sécurité sociale, les retraites pour les salariés de la fonction publique, l’augmentation des frais d’hospitalisation ou encore l’imposition des allocations familiales. Une mesure qui ne passe pas pour l’opinion publique, tant du côté des actifs que des étudiants.

Ainsi, le 24 novembre 1995, la CFDT et la CGT organisent une grève interprofessionnelle qui va paralyser la France pendant près de trois semaines. Les lycéens et les étudiants rejoignent les manifestants : c’est plus de 2 millions de personnes qui vont défiler dans la rue. À l’époque, 60 % des Français soutenaient les grévistes. Alors que le mouvement s’essouffle à la fin de l’année, le gouvernement a choisi de ne pas réformer les retraites.

Février-mars 2006 : Mouvement étudiant contre le Contrat première embauche

En 2006, le Premier ministre Dominique de Villepin dépose une loi pour lutter contre le chômage des jeunes : le Contrat première embauche (CPE). C’est un type de contrat de travail spécifique pour les jeunes de moins de 26 ans qui se caractérise par une période d’essai de 2 ans au lieu des 8 mois autorisés pour un CDI. En somme, un salarié qui aurait signé un CPE pourrait se faire licencier à tout moment, sans motif, pendant sa période d’essai.

Nouveau millénaire, nouvelles mobilisations. La mesure du Premier ministre a fait l’effet d’une bombe dans la communauté éducative et pour les députés de gauche. Alors que le texte de loi est sur le point d’être adopté, les étudiants et les lycéens se mobilisent massivement, avec un appel à manifester du président de l’UNEF de l’époque, Bruno Julliard. Trois millions de jeunes vont défiler dans les rues pour réclamer le retrait du CPE.

Dans ce mouvement, ce sont les syndicats des travailleurs qui rejoignent les étudiants dans le cortège. Malgré des heurts et des perturbations importantes, l’opinion publique ne tarde pas à être en faveur des grévistes, ce qui donne du fil à retordre à l’exécutif. La loi finit par être abandonnée en avril 2006. Elle est remplacée par une aide financière aux entreprises qui embauchent des jeunes.

Février 2018 : Loi Vidal, les étudiants montent au front

En novembre 2017, la ministre de l’Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, présentait son Plan Étudiant, un projet de loi « relatif à l’orientation et à la réussite des étudiants », également appelé « loi ORE » ou « loi Vidal ». Pour l’ancienne ministre, il a pour vocation de supprimer le tirage au sort et de réduire le taux d’échec en première année de licence.

Les étudiants, mobilisés avec force et conviction, voient la loi Vidal comme un tri social déguisé. Selon eux, les élèves qui auront leurs affectations dans les établissements du supérieur proviendraient de facto davantage des classes sociales aisées. À Paris, mais aussi à Montpellier, Toulouse et Grenoble, les universités sont bloquées et la mobilisation étudiante est à son point culminant.

Les syndicats d’enseignants pendant la manifestation contre la Loi Vidal, Boulevard de Port-Royal à Paris, le 6 février 2018.

Les syndicats d’enseignants pendant la manifestation contre la Loi Vidal, Boulevard de Port-Royal à Paris, le 6 février 2018.

© Diplomeo

Les jeunes manifestent dans la rue avec leurs enseignants du secondaire et du supérieur. Des slogans, mêlant humour et dénonciation, scandent les rues parisiennes. « Macron, ta loi c’est du bidon ! », peut-on lire sur une banderole, « Vider la loi Vidal ! » ou encore « Macron, t’es foutu, la jeunesse est dans la rue » se font échos.

Le premier quinquennat d’Emmanuel Macron sera ponctué par de multiples manifestations des jeunes et des syndicats. En octobre 2018, le mouvement des Gilets jaunes apparaît, marqué par une série de protestations contre la hausse des prix du carburant.

15 mars 2019 : Journée internationale de grève scolaire pour le climat

Ces dernières années, les jeunes se mobilisent pleinement pour l’action climatique. En 2018, la jeune militante suédoise pour le climat, Greta Thunberg, a donné naissance à un mouvement international de jeunes qui dénoncent l’inaction climatique. L’adolescente a lancé son mouvement « Skolstrejk för klimatet » (les écoles en grève pour le climat, en suédois) qui a pris de l’ampleur à travers le globe et notamment en France.

La manifestation internationale pour le climat du 15 mars 2019, Place du Panthéon à Paris.

La manifestation internationale pour le climat du 15 mars 2019, Place du Panthéon à Paris.

© Diplomeo

« On est plus chauds, plus chauds, plus chauds que le climat ! ». Le 15 mars 2019, alors que Greta Thunberg appelait les étudiants à se mettre en grève contre le réchauffement climatique, 180.000 jeunes ont défilé dans plus de 200 villes de l’Hexagone. Le climat concerne tout le monde et il est normal de tirer la sonnette d’alarme. Ils reprochent aux responsables politiques leur inaction face au réchauffement climatique. Un véritable succès, inédit en France, avec une jeunesse engagée qui s’est élancée dans les rues dans une ambiance joviale, soutenue par les organisations syndicales et étudiantes.

2022 : Inflation, vie chère, réformes… Quel prochain mouvement étudiant marquera l’histoire ?

De nos jours, les manifestations étudiantes sont devenues monnaie courante. Précarité étudiante, inflation, climat, contestation politique… l’année 2022 est aussi ponctuée par des manifestations étudiantes. En avril dernier, des étudiants parisiens ont occupé la Sorbonne et Sciences Po pour protester contre les résultats de l’entre-deux tours des présidentielles.

Avec un hashtag créé sur les réseaux sociaux, #NiMacronNiLePen, des centaines d’étudiants ont refusé de choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen au second tour de l’élection présidentielle. Ils dénoncent la sélection à l’université, la justice sociale et les questions écologiques. « C’est un ras-le-bol par rapport à l’aggravation de la précarité, par rapport à l’avenir qui nous est laissé, en ce qui concerne l’état de la planète », indique un militant à l’UNEF.

❤️❤️❤️ Incroyable manif pour les étudiant•es en écoles de création mobilisé•es en soutien aux travailleur•ses en grève @le_massicotpic.twitter.com/nqIeb3w275

— Vio (camarade-bestie era) (@Che_Vio) October 18, 2022

De même, le 18 octobre dernier, un certain nombre de jeunes ont rallié les manifestations organisées par la CGT pour protester contre la vie chère et la baisse du pouvoir d’achat, mais aussi pour soutenir les travailleurs des raffineries. Les lycéens ont par ailleurs manifesté avec leurs enseignants et les syndicats pour s’opposer à la réforme du lycée professionnel, souhaitée par le président Emmanuel Macron. Cette mobilisation interprofessionnelle a réuni près de 300.000 personnes en France, selon la CGT.

De nouvelles mobilisations seront organisées d’ici novembre et décembre 2022. Une chose est sûre, c’est que les mobilisations étudiantes en France sont loin d’être terminées.