Un secteur en plein essor qui bouscule le paysage universitaire. Depuis les années 2000, l’offre privée lucrative dans l’enseignement supérieur s’étend considérablement, attirant de plus en plus d’étudiants et de fonds, publics comme privés. En parallèle, l’offre publique dans le supérieur souffre, elle, d’un manque de moyens. Un affaiblissement qui fait craindre une aggravation des inégalités, laissant sur le carreau les étudiants les plus précaires.

Voici, en substance, les conclusions du collectif « Nos services publics ». Cet organe réunit des centaines d’agents publics de terrains, de chercheurs et de cadres de l’administration pour réfléchir sur l’évolution à long terme de tous les secteurs du service public (santé, éducation, transports…). Dans son deuxième rapport sur l’état des services publics, publié fin septembre, ce collectif d’experts fait un état des lieux de l’enseignement supérieur et revient sur les défis de ce secteur et les risques liés à un renforcement de l’offre de formations privées au détriment du public.

Taux d’encadrement, pédagogie, conditions d’études : plusieurs chiffres illustrent concrètement ces déséquilibres. Diplomeo a épluché le rapport et fait le point !

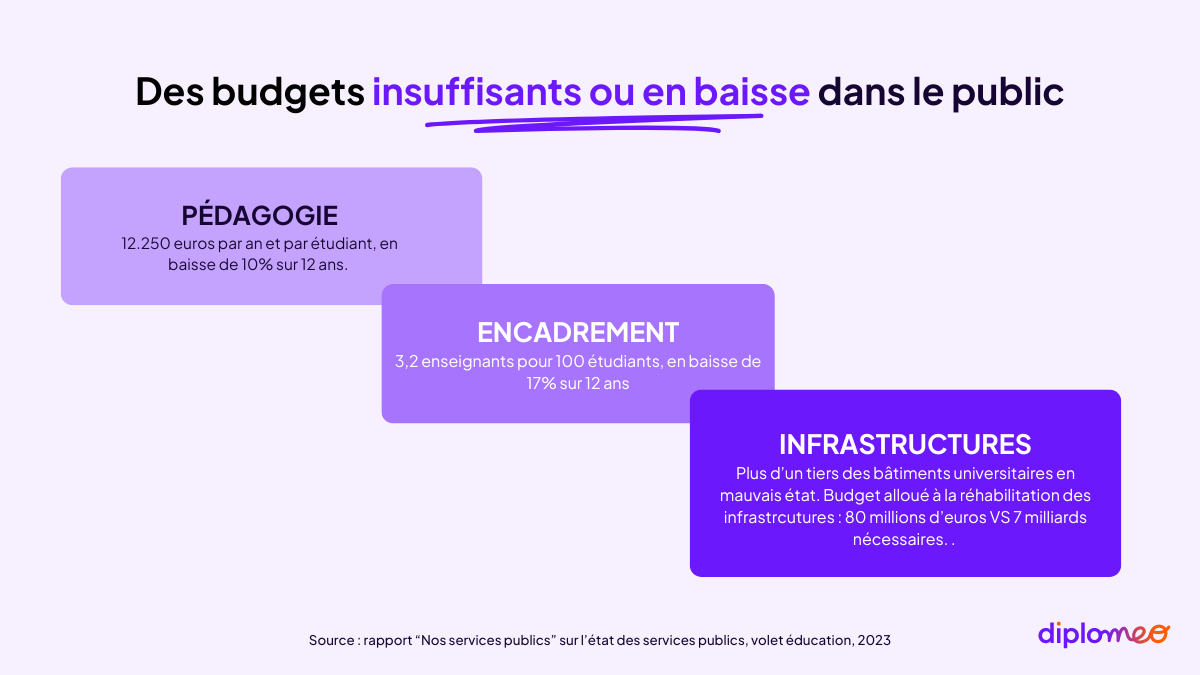

12 250 € de dépenses par étudiant en 2022

Le rapport s’est penché sur les dépenses allouées aux étudiants dans le secteur public par l’Etat chaque année. En 2022, les pouvoirs publics ont dépensé 12 250 euros par étudiant, soit une baisse d’environ 10 % en 12 ans. Un recul qui reflète le sous-financement persistant de la pédagogie dans l’enseignement supérieur public, pointe le collectif, malgré une hausse des besoins liée à l’augmentation des effectifs étudiants.

Ce budget sert principalement à financer le salaire des enseignants, précise l’étude. Ce qui laisse peu de marge pour l’amélioration des infrastructures ou des méthodes pédagogiques, apprend-on encore. Difficile, dès lors, pour les universités de rester compétitives face à l’enseignement privé, conclut le rapport.

17 % de baisse du taux d’encadrement

Autre chiffre symptomatique de l’affaiblissement de l’enseignement public : la baisse du nombre d’enseignants disponibles pour les étudiants. Entre 2010 et 2022, le taux d’encadrement dans les universités publiques a ainsi diminué de 17 %, passant de 3,7 à 3,2 enseignants titulaires pour 100 étudiants, explique le collectif. Ce dernier estime que pour retrouver le niveau d’encadrement de 2010, il faudrait créer 8 300 postes supplémentaires.

En attendant, les encadrants se retrouvent avec une surcharge horaire et ont moins de temps à consacrer individuellement à leurs étudiants. Une situation qui affecte directement la qualité des enseignements. À terme, cela renforce les inégalités de réussite entre les établissements publics et privés, ajoute le rapport.

Plus d’un tiers des bâtiments universitaires en mauvais état

Côté conditions de la vie étudiante, le budget de l’État alloué à la réhabilitation des infrastructures universitaires est trop faible, pointe encore le rapport. En 2024, seulement 80 millionsd’euros sont ainsi consacrés à la réhabilitation des infrastructures universitaires, bien loin des 7 milliards nécessaires.

La modernisation des bâtiments est rendue impossible et entraîne une dégradation des conditionsd’études et de travail pour les étudiants comme les profs, concluent les experts. Plus d’un tiers des bâtiments universitaires sont aujourd’hui jugés en mauvais état. Une situation qui freine par ailleurs les efforts de transition écologique des campus, ajoute le collectif.

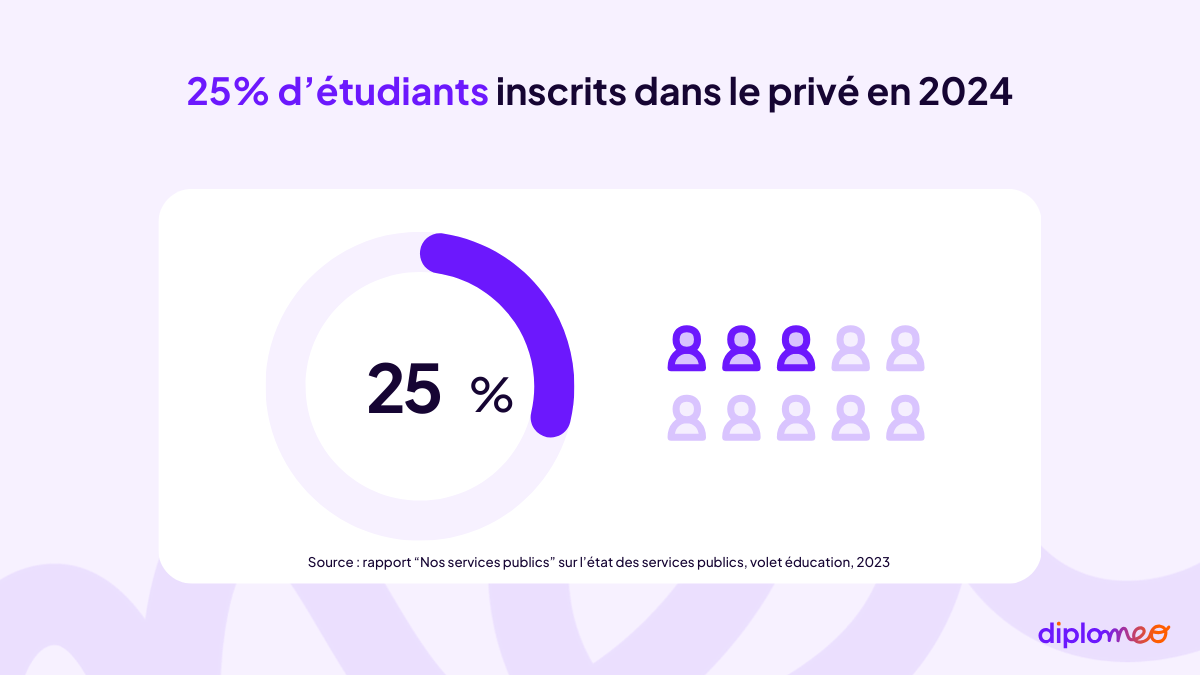

25 % des étudiants dans le privé en 2024

Sur les 3 millions d’étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur en 2024, 25 % suivent une formation dans le privé, nous apprend le rapport. En 2000, ils étaient 12 %. « La croissance démographique des effectifs étudiants, portée par l’arrivée des jeunes nés au début des années 2000 n’a pas conduit la puissance publique à augmenter les moyens pour absorber le flux, mais plutôt à parier sur l’émergence d’une offre privée », analyse le collectif.

Une progression de la part des étudiants inscrits dans le privé qui accentue la concurrence avec les universités publiques, moins dotées financièrement. De quoi alimenter un système éducatif à deux vitesses où le secteur privé est souvent perçu comme offrant des formationsmieux financées et mieux adaptées au monde du travail, souligne encore le rapport. Des conditions qui renforcent les inégalités sociales et économiques entre les étudiants, l’accès aux études privées étant trop onéreux pour les plus précaires, ajoute le collectif.

17 milliards d’euros pour 1 million d’apprentis

Si les moyens alloués à l’enseignement supérieur public « stagnent », selon les experts, les financements publics réservés au secteur privé ont, eux, « massivement augmenté, notamment à travers la réforme de l’apprentissage de 2018 ». L’État a par exemple versé 17 milliards d’euros par an pour l’apprentissage, pour atteindre 1 million d’apprentis. C’est l’équivalent du budget total des universités publiques accueillant 1,6 million d’étudiants.

Ce financement ayant profité majoritairement à des formations de niveau licence et master plutôt qu’à des formations courtes, les étudiants de certaines filières seulement ont bénéficié du dispositif qui renforce l’accès à l’emploi. Les étudiants les plus vulnérables, ayant accès aux formations les plus courtes, n’en ont donc pas forcément profité. Une inégalité pour ces étudiants, qui « connaissent traditionnellement davantage de difficultés d’accès à l’emploi », souligne encore le rapport.

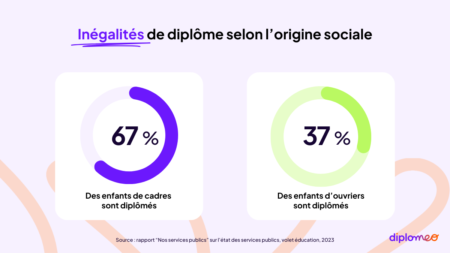

67 % des enfants de cadres diplômés contre 37 % des enfants d’ouvriers

Malgré la politique d’ouverture de l’enseignement supérieur au plus grand nombre d’étudiants, les inégalités sociales perdurent, pointe enfin le rapport. 67 % des enfants de cadres obtiennent un diplôme du supérieur, contre seulement 37 % des enfants d’ouvriers, apprend-on.

Cet écart est encore plus marqué dans les grandes écoles où 16 % des enfants de cadres sont diplômés, contre 5 % des enfants d’ouvriers. Des chiffres qui révèlent que l’accès aux filières prestigieuses reste fortement corrélé à l’origine sociale, montrant que la démocratisation du système éducatif n’a pas suffi à effacer les hiérarchies sociales.