La Fésic (Fédération des établissements d'enseignement supérieur d'intérêt collectif) a publié ce mardi les résultats de son enquête “Comportements et attitudes des lycéens et leurs parents en matière d'orientation post-bac”.

Le rapport a collecté les réponses de près de 1200 répondants. Ces derniers sont des étudiants en bac+1, des lycéens en classe de terminale et de première ainsi que des parents d'élèves. Ils ont répondu à des questionnaires et entretiens individuels entre avril et mai 2024, au moment de la phase de clôture des dossiers et du lancement de la phase d'admission principale sur Parcoursup.

Comment s’informent les lycéens pour trouver leur orientation post-bac ? Quelle perception ont-ils de certains types d’établissements ? Quels critères prennent-ils en compte pour construire leur projet de formation ? Diplomeo revient sur les chiffres clés de l’enquête !

Une année terminale marquée par la procédure Parcoursup

Durant leur dernière année au lycée, Parcoursup occupe les esprits de la quasi-totalité des élèves de terminale. 90% des jeunes interrogés ont participé à la procédure 2024, en formulant un ou plusieurs vœux.

Face à la large offre de formations et d’établissements qui constellent l’univers de l’enseignement supérieur, les lycéens hésitent. Seule la moitié des répondants à un projet d’études fixe au moment d’émettre des candidatures :

- 48% des sondés déclarent avoir postulé dans plusieurs domaines d’études et savoir lequel choisir si celui-ci leur est proposé

- 46% indiquent avoir visé plusieurs types de diplômes et savoir lequel choisir en cas de réponse positive

- 55% expliquent avoir candidaté à plusieurs types d’établissements et savoir lequel choisir si celui-ci leur répond par la positive

En outre, 23 et 22% des lycéens du panel indiquent avoir visé plusieurs domaines d’études et différents types d’établissements, sans avoir de préférence claire en la matière. Ces déclarations révèlent aussi que les lycéens préfèrent opter pour la sécurité en formulant plusieurs vœux de poursuite d’études.

Une fois enétudes, à niveau bac+1, ce n’est encore que la moitié (55%) des étudiants sondés qui sont satisfaits à la fois de la filière et de l’établissement intégrés. Ils sont 10% à vouloir changer du tout au tout l’année suivante : et d’établissement et de domaine.

L’étude démontre que globalement, les parents dont les enfants sont en terminale ont un bon niveau n’expriment pas d’inquiétudes majeures quant à l’entrée de ces derniers dans le supérieur.

A contrario, les parents dont les enfants sont plus en difficulté, et/ou en voie professionnelle et technologique, « se sentent en marge du système et cherchent des solutions alternatives hors Parcoursup pour ne pas dépendre des souhaits des élèves mieux notés ».

Des supports variés pour s’informer

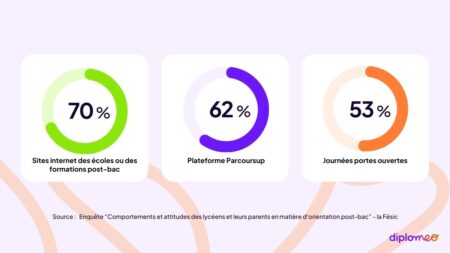

L’enquête de la Fésic dresse également le top 5 des canaux d’information les plus prisés par les lycéens en terminale pour trouver leur formation dans le supérieur :

- Sites internet des écoles ou des formations post-bac (70%)

- Plateforme Parcoursup (62%)

- Journées (JPO) ou soirées portes ouvertes (53%)

- Salons d'orientation (50%)

- Parents (48%)

À noter qu’ils trouvent que les ressources les plus utiles sont les JPO (20%), les sites internet des écoles ou des formations post-bac (19%) et Parcoursup (18%).

Les professeurs et conseillers d’orientation ne sont pas cités. Leur rôle en matière de conseils pourrait être renforcé. Les lycéens ne pensent peut-être pas à eux au moment d’entamer leurs recherches. Toutefois, les forums d'orientationorganisés par les lycées sont cités en 6ᵉ position (41%) des canaux d’information les plus utilisés.

🔎 Pour construire leur projet d’orientation, les lycéens prennent en compte plusieurs critères. Ils visent d’abord un ou plusieurs domaines d’études, avant d’opter pour des candidatures sur ou hors Parcoursup. Vient ensuite la réflexion autour de la situation géographique : sont-ils prêts à se déplacer loin du domicile familial ou doivent-ils en rester proche ?

Enfin, c’est la question du financement des études qui est abordée. Elle permet aux lycéens de se renseigner sur les formations avec ou sans alternance et sur la possibilité de faire un emprunt ou d’obtenir une bourse.

Quels sont les établissements les plus attractifs selon les lycéens ?

Tous les types d’établissements de formation de l’enseignement supérieur ne sont pas connus des élèves en terminale. Voici ceux que les lycéens parviennent à citer sans peine :

- Les universités publiques et les IUT (licences, BUT...) : 86%

- Les lycées (BTS, prépas etc.) : 71%

- Les écoles privées (commerce/management, ingénieur, etc.) : 58%

- Les écoles publiques post-bac (Polytech, INSA, etc.) : 54%

Les moins connus sont les Centres de formation d'apprentis - CFA -indépendants (23%) et les écoles privées associatives, qualifiées EESPIG - Établissements d'enseignement supérieur privé d'intérêt général (15%).

De leur côté, les écoles privées hors Parcoursup rejoignent le bas du classement quand on demande aux lycéens de classer les types d’établissements par ordre d’attractivité. Les jeunes sondés leur reprochent surtout leur coût, leur manque d’ouverture sociale (aides au financement, accueil des personnes en situation de handicap, etc.), la reconnaissance des diplômes qui n’est pas systématique ou encore, leur situation géographique.

Orientation : entre doutes et découvertes, comment les lycéens construisent-ils leur avenir ?

Toutefois, pour ceux qui candidatent auprès de ces établissements, plusieurs avantages apparaissent clairement :

- Il s’agirait d’un choix "réel et concret, qui ne dépend pas des classements nationaux et du bon vouloir/des choix des étudiants mieux notés”

- Cela représenterait une “source de sécurisation : quoi qu’il puisse se passer, la rentrée post-bac se fera dans un établissement, l’élève ne se retrouvera pas sans rien”

- En plus d’une “bonne tactique, via les formations en alternance, pour financer les études supérieures tout en ayant une première expérience professionnelle”

Que reprochent les lycéens aux CFA et aux EESPIG ? Pour les EESPIG, les lycéens de terminale pointent surtout du doigt le coût des études. En ce qui concerne les CFA, c’est plutôt l’ouverture à l’international qui pêche.

Les universités attirent surtout grâce à la reconnaissance incontestée des diplômes, à la variété des matières enseignées et au coût “raisonnable” des études. Les formations dispensées en lycée sortent du lot grâce à la reconnaissance des diplômes, au coût des études et à la proximité avec le domicile familial. Sans surprise, les écoles privées qui participent à la procédure Parcoursup attirent essentiellement grâce à leur ouverture à l’international, mais peuvent en rebuter plus d’un en raison de l’aspect pécuniaire.

Formations Parcoursup et hors Parcoursup : quelles différences ? Avantages et inconvénients

Les écoles publiques post-bac retiennent l’attention grâce à la reconnaissance des diplômes et à leurs débouchés. Avec les CFA, les lycées et les écoles privées associatives labélisées EESPIG, ces dernières remportent la palme des établissements forts d’une proximité entre l’étudiant et l’équipepédagogique significative.

Des préjugés qui collent à la peau des formations

L’étude de la Fésic met aussi en évidence plusieurs perceptions que les lycéens ont par rapport à certains types de formation.

Les CPGE sont associées à un “travail intensif, sous pression” à fournir et à des années pendant lesquelles “on sacrifie sa vie privée et sa vie étudiante”. Aussi, “beaucoup [pensent] ne pas avoir le niveau requis et ne [cherchent] même pas à y rentrer de peur d’essuyer des refus”, détaille la Fésic, avant de statuer : “Les CPGE sont de plus en plus challengées par les prépas intégrées” que l’on peut retrouver en école de management et commerce ou d’ingénieurs.

Si les BTS sont considérés comme des formationscourtes et professionnalisantes, ils sont aussi associés à “des formations très spécifiques et centrées sur certains métiers qui spécialisent directement et ferment certaines portes”.

Pour ce qui est de l’université, les jeunes interrogés l’assortissent avec “peu d’heures de cours, aucune obligation de présence et pas de suivi individualisé des étudiants”. Autre axe d’amélioration mis en exergue par l’enquête : l’université déboucherait sur “des diplômes qui peinent à rivaliser avec ceux des écoles privées, plus spécifiques, plus professionnalisantes”.